by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

ليست دعوة جماعة الإخوان المسلمين إلى حلِّ نفسها وليدة مقال مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، أحمد زيدان، المعنون: “متى ستحل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا نفسها؟” (الجزيرة. نت، 22/8/2025)، إذ سبق أن طرحت هذه الفكرة أطراف متعدّدة، بما في ذلك أصوات من داخل الجماعة نفسها. وبصرف النظر، في هذه المرحلة، عن الأسباب التي ساقها زيدان، وتلك التي تبنّاها مؤيدون ومروّجون لفكرته خارج السياق السوري، تبرز هنا قضية أعمق تستحقّ الوقوف عندها: إن تصاعد الدعوات المطالبة بحلِّ الجماعة، خلال العقد الماضي ونيف، يرتبط، في جوهره، بحملة القمع الشرسة التي استهدفت فروعها في مختلف الأقطار العربية، وتحويلها إلى “بعبع” إعلاميٍّ وسياسيٍّ، يتولى جزء واسع من النظام الرسمي العربي تصديره وتوظيفه. ولا يعني ذلك أن الجماعة لم تعانِ، خلال العقود الماضية، من تكلّسٍ تنظيميٍّ وفكريٍّ، إلا أنها، رغم ذلك، بقيت رقماً صعباً (وفي بعض الدول العربية، الرقم الأصعب) ضمن المعادلات السياسية الداخلية، في ظل واقع عربي أكثر تكلّساً، وعلى جميع الصعد، من واقع الجماعة نفسها. ما سبق يشير إلى أن استهداف الجماعة يرتبط، بالدرجة الأولى، بمحاولات إخضاع المجتمعات العربية وقواها السياسية والاجتماعية الحيّة والأكثر فعالية.

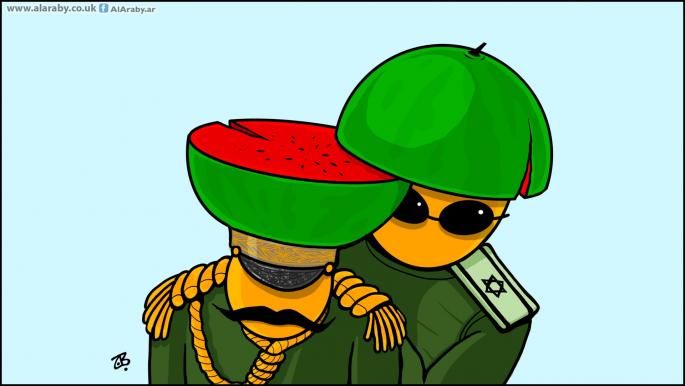

تثير دعوات الجماعة إلى حلِّ نفسها جملة من القضايا الجوهرية: أولاً، إنها تمثل استجابة، بل قبولاً ضمنياً أو علنياً، بمشروعية الإلغاء والقمع الذي تآذاره أنظمة عربية بحق المعارضة السياسية. ثانياً، تنطوي هذه الدعوات على مآذارة وصاية فكرية وتنظيمية على أحد أكبر التنظيمات العربية وأكثرها امتداداً شعبياً. ثالثاً، تتزامن هذه الدعوات مع التأكيد الإسرائيلي – الأميركي المتكرّر، خلال العامين الماضيين، على مشروع “إعادة تشكيل الشرق الأوسط”، وهو ما يتطلب سحق قوى المقاومة والممانعة فيه. رابعاً، تترافق هذه الدعوات مع اقتراب واشنطن من تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، في خطوة لا يمكن فصلها عن السياق العام لإعادة تعريف الشرعية السياسية في المنطقة بما يتماشى مع منطق التطبيع والاحتواء. خامساً، تصدُر هذه الدعوات من دون أي محاولة جادة للإجابة عن سؤالين جوهريين: ما هو البديل للإخوان المسلمين؟ وما هي خطّة المواجهة لمحاولات إعادة تشكيل المنطقة وإخضاعها، والتي يشكل تحييد الجماعة مجرّد مرحلة فيها، لا غاية نهائية.

الأنظمة التي تضع الجماعة عنواناً للرجعية والتخلف والإرهاب والفوضى هي نفسها غارقة في الرجعية والتخلف والإرهاب

لا يمثّل ما سبق رفضاً مبدئياً لفكرة حلِّ الجماعة، بل دعوة إلى التساؤل: كيف ولماذا؟ إذا كان الأمر متعلقاً بالتكلّسِ الفكريِّ والتنظيميِّ، فإن هذا ينسحب على معظم القوى الفكرية والسياسية في الفضاء العربي، بما فيها الليبرالية والمحافظة واليسارية، بل وحتى على أنظمةٍ عربيةٍ كثيرة تقود دولاً فاشلة. أما إذا كان مرتبطاً بالحملة الأمنية الشرسة التي شُنّت على الجماعة بعد “الربيع العربي”، فإن حلَّها لن يكون وصفة لتجاوز الاستعصاء العربيِّ، ولا حتى لسحب ذريعة القمع من الأنظمة. لقد كان استهداف الجماعة خلال العقد ونصف الماضيين نتيجة أنها القوة السياسية الأكثر تنظيماً وتأثيراً في الحراكات الشعبية العربية. ولو وُجد تنظيم غير إسلامي أكثر تنظيماً وتأثيراً، لكان هو هدف الاستهداف بذرائع أخرى. وهذا يعيدنا إلى سؤال بالغ الأهمية: من سيملأ الفراغ السياسي والاجتماعي والشعبي الذي سيخلّفه غياب الجماعة؟ أم أن الدعوة إلى حلَّها هي، في جوهرها، دعوة إلى القبول بدولة البطش العربية، حتى من حيث هي فاشلة ابتداءً؟ وفي السياق نفسه، يمضي مشروع إعادة تشكيل المنطقة، إسرائيلياً وأميركياً، بخطى ثابتة، وسط تواطؤٍ خسيسٍ من أطيافٍ واسعةٍ في النظام الرسمي العربي. وهنا يبرز سؤال آخر: ماذا بعد حلِّ الجماعة؟ هل من خطة للتصدي لمحاولات تفكيك المنطقة، تمييع هويتها، وإعادة رسم خرائطها؟

لا أحد يقدّم إجابات عن هذه الأسئلة، بل يكتفي معظم دعاة الحلِّ باختزال عار الواقع العربي في وجود الجماعة من عدمه، وكأن حلَّها مفتاح الخلاص. وهذا في جوهره تنصّل من المسؤولية عن واقع الانحدار العربي وضرورات التصدّي له.

مرّة أخرى، لا يسعى هذا المقال إلى الإجابة عن سؤال ما إذا كان على الجماعة حلَّ نفسها أم لا، بل يرفض جعل هذه المسألة شرطاً للنهوض أو معياراً للتردي عربياً. الأنظمة التي تضع الجماعة عنواناً للرجعية والتخلف والإرهاب والفوضى هي نفسها غارقة في الرجعية والتخلف والإرهاب، ومسؤولة عن إشاعة الفوضى. أما إسرائيل، فإن الجماعة بالنسبة لها، بما في ذلك امتدادها في حركة حماس، تمثل عقبة تجب إزالتها لتتمكّن من إعادة تطويع المنطقة بما يخدم مصالحها.

الحديث عن حلِّ الجماعة كأنه مفتاح الفرج العربي وَهْم، وخطاب العاجز، وهو المنطق نفسه الذي يرى في استسلام “حماس” وخروجها من غزّة خلاصاً لقطاع غزّة والضفة الغربية من الاحتلال والتهويد

ومن المفارقات أن زيدان يدعو إلى حلِّ جماعة الإخوان في سورية بذريعة التكلّس التنظيمي، وذريعة “كثرة المتصيّدين والمتربصين داخلياً وخارجياً” بسورية، في وقتٍ توسّع فيه إسرائيل احتلالها واعتداءاتها على سورية الجديدة، وتعبث بملف الطائفية والعرقية فيها، بذريعة أن من يحكمها “إرهابيون” و”متطرّفون”. وإذا كانت الغاية إحباط مؤامرات المتربّصين، أفلا يكون من الأولى أن تعلن هيئة تحرير الشام، ذات الجذور في تنظيم القاعدة المصنف إرهابياً، عن حلِّ نفسها، ويتخلى رئيسها أحمد الشرع عن هيئته ومظهره الإسلاميين؟ قناعتي أن الشرع لو تحوّل إلى أحد رموز الليبرالية والتطبيع، فلن يوقف ذلك مشروع إسرائيل في العبث بسورية وتفكيكها. ألم تسمعوا تصريح نتنياهو قبل أسبوعين عن “إسرائيل الكبرى”، التي تشمل دولاً لا تزال في حالة حرب معها، كلبنان وسورية، وأخرى مطبّعة، كالأردن ومصر، وأخرى تسير على خطاهما؟ أيضاً، لن يكون حلُّ الجماعة في سورية العصا السحرية لنيل الرضى الأميركي أو العربي المضادّ للثورات، فواشنطن، التي اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل عام 2019، تعتبر إسرائيل بوصلة سياساتها في المنطقة. ومعسكر الثورات المضادة لا يقبل بأي تغيير شعبيٍّ سلميٍّ ديمقراطيٍّ، فكيف إذا كانت خلفيته إسلامية؟

باختصار، الحديث عن حلِّ الجماعة كأنه مفتاح الفرج العربي وَهْم، وخطاب العاجز، وهو المنطق نفسه الذي يرى في استسلام “حماس” وخروجها من غزّة خلاصاً لقطاع غزّة والضفة الغربية من الاحتلال والتهويد. … ليس تنظيم الإخوان المسلمين مقدّساً، وقد يحلُّ لأسباب كثيرة، لكن تحويله إلى كبش فداء للخلاص من واقع البؤس العربي هو تضليل، وتبسيط، وسذاجة سياسية.

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

يتناول المقال خمسة أسئلة تتعلق بحرب الإبادة الجارية في غزّة، وبالعجز العربي في مواجهة المحتلّين وردعهم. الأول: هل يكفي المال والسلاح لردع المحتلّين والمعتدين؟… تُظهر هذه الحرب أن الردع لا يتحقّق بمجرّد امتلاك الجيوش والمال والسلاح، فالعالم العربي يملك جيوشاً ضخمة ومعسكرات تدريبٍ وموازنات دفاعية هائلة، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية التي تجعل من هذه القوة أداة ردع حقيقية.

تفيد تقارير دولية، مثل قاعدة بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن عدد الجنود العرب النظاميين يتجاوز ستة ملايين، وأن الإنفاق الدفاعي العربي عام 2024 بلغ نحو مائتي مليار دولار، أي أكثر من 80% من إجمالي إنفاق الشرق الأوسط. وفي أفريقيا، ينفق المغرب والجزائر معاً أكثر من نصف ميزانية الدفاع. ورغم ذلك، لم تتحوّل هذه الأرقام إلى قدرة ردع فعلية. ووفقاً لمؤشّر غلوبال فاير باور (GFP) لعام 2025، جاءت مصر في المرتبة 19 عالميّاً، والسعودية 24، والجزائر 25، غير أن المؤشّر يرتكز على معايير كمية (عدد الجنود والمعدات) أكثر من الكيفية (جودة التدريب والعقيدة القتالية). لذلك لا يعكس القدرات النوعية، ولا مستوى الاستعداد القتالي الفعلي.

ما الذي يُقلل من فاعلية الجيوش إذن؟ ليست هناك إجابة واحدة، بل مجموعة عوامل متشابكة. أهمها طبيعة نظام الحكم، فباستثناء الصين وروسيا ودولة الاحتلال، تذهب المراتب الأولى في ترتيب GFP غالباً إلى دول ديمقراطية، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا. ومعظم الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية منذ السبعينيات (مثل إسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين) شهدت تحسنّاً ملحوظاً في كفاءة جيوشها بعد الانتقال.

لا تخشى الدول الديمقراطية الانقلابات لوجود آليات المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة. وبالتالي، تُنظّم الجيوش على أسسٍ مهنية، وتصبح أكثر جاهزية للقتال والردع. كما يتحمّل السياسيون المدنيون المسؤولية عن قرارات الحرب والسلم، ويخضعون للمساءلة البرلمانية والانتخابية. وتوجد آليات رقابة لاحقة أكثر فاعلية بفضل الصحافة الحرّة والمجتمع المدني، بما يسمح بتصحيح أخطاء المؤسسة العسكرية، من دون تعرّضها لخطر التفكك أو إخضاعها لرقابة مُفرِطة.

لا تخشى الدول الديمقراطية الانقلابات لوجود آليات المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة. وبالتالي، تُنظّم الجيوش على أسسٍ مهنية، وتصبح أكثر جاهزية للقتال والردع

الأنظمة السلطوية، ترى في الانقلابات والاضطرابات الداخلية مصدر التهديد الرئيسي، ولهذا تعيد هيكلة جيوشها لضمان الولاء لا لمواجهة الأعداء. ويتم ذلك بترقية الموالين ولو كانوا غير أكفاء، وإهمال التدريب القتالي، ونشر انعدام الثقة بين الضباط، وتكريس مركزية القيادة، فضلًا عن استخدام الجيوش لقمع الاحتجاجات الشعبية، ما يضعف عقيدتها القتالية ودورها الدفاعي. وتؤدّي هذه السياسات إلى ثلاث نتائج: أداء عسكري ضعيف، وعجز عن توظيف القوة أداة ردع خارجي، والارتهان للحماية الأجنبية. ومع هذا، ليست كل الأنظمة السلطوية سواء؛ فبينما نجحت الصين وروسيا في بناء جيوش فعّالة، فشل معظم الأنظمة العربية بذلك.

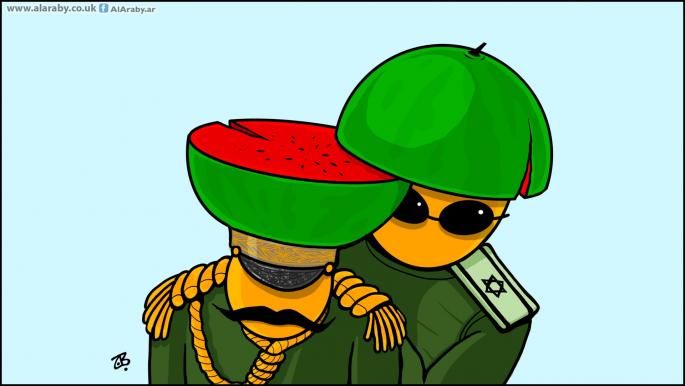

ما علاقة هذا بحرب الإبادة في غزّة؟… لا ترى أغلب الأنظمة العربية في الاحتلال أو العدوان الخارجي تهديدها الأكبر، بل تعتبر الخطر الحقيقي شعوبها وجيوشها. لذا تُسيس جيوشها وتُعيد صياغة عقيدتها لحماية النظام لا الوطن، وتسيطر على الجيوش عبر آليات ما تُعرف بمقاومة الانقلابات، مثل تشكيل قوات موازية، وإغراق القادة بالامتيازات، والتحكّم في التعيينات والترقيات، وتفكيك الروابط المهنية بالانقسامات القَبلية والطائفية، وإخضاع الجيوش لرقابة استخباراتية تابعة مباشرة للحكام. وقد شهدنا مآلات مثل هذا النوع من الجيوش في العراق (2003) وليبيا وسورية واليمن (2011).

أنظمة تملك جيوشاً جرّارة وموارد هائلة، لكنها عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي في ردع المعتدي أو حماية الشعب الفلسطيني الأعزل

ومنذ ثورات 2011، تعمّقت عملية التسييس، بل واستخدمت عملية أخرى هي العسكرة في شكل تضخم موازنات الدفاع على حساب التعليم والصحة، وتعيين الضباط في مواقع مدنية، وتغلغل المنظور الأمني في القرار السياسي، وامتداد أدوار العسكريين إلى الاقتصاد، وإخضاع المدنيين المرشّحين للتوظيف في القضاء والسلك الدبلوماسي لتدريبات عسكرية في الأكاديميات العسكرية، وغير ذلك. كما أدى التقاء التسييس والعسكرة مع الدعم الدولي للسلطويات ليس فقط إلى إجهاض أي تحوّل ديمقراطي، بل إلى تقويض السيادة الوطنية نفسها، وتقييد قدرة الدولة على التحكّم في مواردها الاستراتيجية، وتحويل الجيوش إلى فواعل سياسية واقتصادية مباشرة أكثر من كونها أدوات حماية ضد التهديدات الخارجية.

ولأن هذه الجيوش باتت لا تُرهب إلا شعوبها، فقد كان من الطبيعي أن لا تُعيرها دولة الاحتلال، ولا القوى الداعمة لها، أي اهتمام. وحتى حين تدخل في حروب خارجية، فإن احتمالات النصر تظل محدودة، ليس بسبب عجز في الإمكانات أو الأعداد، وإنما بسبب خيارات صانعي القرار السياسي بالدرجة الأولى، والتجارب السابقة في الحروب مع دولة الاحتلال شاهدة على ذلك.

والنتيجة واضحة في غزّة: أنظمة تملك جيوشاً جرّارة وموارد هائلة، لكنها عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي في ردع المعتدي أو حماية الشعب الفلسطيني الأعزل. يكمن السبب في خيارات سياسية تُقدّم بقاء النظام على أيّ أمنٍ قومي أو كرامة وطنية. لا يتحقّق الردع بالمال والسلاح وحدهما، فالإنفاق على صفقات التسلح لا يتحوّل تلقائيّاً إلى قوة ردع، ما دامت العقيدة العسكرية مشوّهة وتدار بعقلية الولاء لا الكفاءة. تُقاس القوة الحقيقية بجاهزية الجيوش نفسيّاً وعقائديّاً، وباستقلال القرار السياسي عن الضغوط الخارجية، وبقدرة الشعوب على المشاركة في تحديد أولويات الأمن القومي، وهو ما يستلزم عقداً اجتماعيّاً ديمقراطيّاً جديداً بين المدنيين والعسكريين.

تمثل حرب الإبادة الجارية في غزّة، إلى جانب التهديدات الصهيونية المباشرة بإقامة ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”، دافعاً وجوديّاً حاضراً

كيف تعالج الديمقراطية هذا الخلل؟ من تنحصر بوصلتهم في البقاء في السلطة لن ينشدوا الديمقراطية، أمّا من يحتاجها حقّاً فهم الأفراد والمجتمع والدولة بكل مؤسّساتها، بما فيها الجيوش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، فالنظام الديمقراطي الحقيقي هو القادر على إنقاذ الجيوش، ورفع جاهزيّتها وفعاليّتها، وتعزيز قدرتها على الردع وحماية الأمن القومي العربي. ويتجلى ذلك عبر سلسلة من التحوّلات الجوهرية. بالديمقراطية تصبح السلطة وظيفة عامة يتولاها السياسيون عبر انتخابات حرّة ونزيهة، وتخضع برامجهم للنقاش العام والمساءلة المؤسسية. ويشمل ذلك مساءلة أداء السياسيين في كل مؤسّسات الدولة، بما فيها الجيش والأمن والاستخبارات، الأمر الذي يدفع السياسيين المنتخبين إلى الالتزام بتطوير نظم حديثة للتمويل والتعيين والتدريب والتسليح والترقيات، بما يعزّز كفاءة هذه المؤسّسات ويمنع تدهورها. وفي هذا الإطار، يصبح بقاء الحكّام مستنداً إلى الشرعية الشعبية، لا إلى أدوات القمع، وبالتالي، تستعيد الجيوش والأجهزة الأمنية أدوارها الدستورية والقانونية، تماما كما تستعيد بقية المؤسّسات، كالقضاء والبرلمان والجهاز البيروقراطي، وظائفها بعيداً عن التوظيف لمصالح ضيقة.

وبالديمقراطية، تتعزّز الاستقلالية المهنية للمؤسّسة العسكرية، فمع تبعيتها إداريّاً وسياسيّاً للسلطة التنفيذية، تظل محتفظة باستقلالها المهني في مهامّها القتالية، بعيداً عن التدخلات السياسية غير المتخصّصة. فضلاً عن مأسسة العلاقة بين العسكريين والمدنيين وفق قواعد دستورية وقانونية واضحة، قائمة على حكم القانون ودولة المؤسّسات والتمايز الوظيفي. كما تُرسى آليات رقابة متوازنة تشمل البرلمان، والأجهزة المستقلة، والقضاء، والمجتمع المدني، مع الحفاظ على الشفافية والسرّية عند الضرورة. بهذا الالتزام المتبادل، تتعزّز فاعلية المؤسّسات والسياسات، فتصبح الجيوش أكثر قدرةً على الدفاع عن الأوطان، وتتمكّن المؤسّسات المدنية من الارتكاز عليها في صياغة السياسات الخارجية وردع التهديدات.

بالديمقراطية، تعزّز الاستقلالية المهنية للمؤسّسة العسكرية، فمع تبعيتها إداريّاً وسياسيّاً للسلطة التنفيذية، تظل محتفظة باستقلالها المهني في مهامّها القتالية

هل هذا المسار نحو عقد اجتماعي ديمقراطي وعلاقات مدنية– عسكرية صحّية ممكن عربياً؟ نعم، ممكن التحقيق، وقد نجح في دول شبيهة بالعالم العربي. وما يلزم هو نخب واعية من المدنيين والعسكريين، ومساحات للنقاش العام، وتشكيل رأي شعبي ضاغط يُترجم إلى برامج انتخابية وتشريعات مؤسّسية. ويُعد البحث عن شركاء من داخل المؤسّسات العسكرية وفتح قنوات حوار معهم عنصراً حاسماً، كما كانت الحال مع مانويل ميلادو في إسبانيا وألفريد ديالو في السنغال. كذلك ساهم رؤساء سابقون ذوو خلفيات عسكرية في تعزيز الديمقراطية بعد انتخابهم ديمقراطيّاً، مثل شن دو- وان بكوريا الجنوبية وفيدل راموس بالفيليبين. وهو مسارٌ ممتدٌّ زمناً، لا يمكن إنجازه دفعة واحدة، ويتطلب حوافز تدفع العسكريين إلى أن يختاروا طواعية الخضوع للدستور، حيث يجدون مصلحتهم ومصلحة مؤسساتهم في الدفاع عن النظام الديمقراطي. فضلاً عن أهمية ترسيخ قيم المشاركة والمساواة، وتقوية المؤسّسات المنتخبة، وتحديث التعليم المدني والعسكري، إلى جانب تعزيز الشفافية والإعلام الحر، بما يتيح نقاشًا عامًا حول قضايا الدفاع والأمن دون الإضرار بالأمن القومي.

وأخيرا، لا تستلزم إقامة هذا العقد الاجتماعي بين المدنيين والعسكريين انتظار تحوّل ثقافي مسبق، فمعظم التجارب التاريخية انطلقت من مخاوف الحرب الأهلية أو التهديدات الخارجية، بينما تبلورت الثقافة الديمقراطية لاحقاً بما هي نتيجة. واليوم تمثل حرب الإبادة الجارية في غزّة، إلى جانب التهديدات الصهيونية المباشرة بإقامة ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”، دافعاً وجوديّاً حاضراً. فإذا لم تنهض الشعوب ونخبها الواعية في هذه اللحظة التاريخية، فمتى ستنهض إذن؟