by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

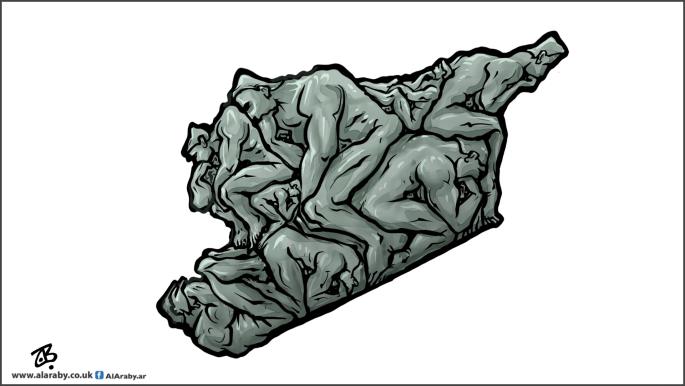

ليست المأساة السورية الممتدّة نتيجة خراب العمران وقتل الملايين وتغييبهم وتشريدهم وحسب، بل في خراب الفكرة ذاتها: سورية وطناً جامعاً، حين يتعامل معها الجميع غنيمةً تقبل القسمة لا مشروعاً للبناء. ولعلّ الدَور السوري تمثّل دائماً في أن تصنع السلطة معارضة على شاكلتها، فترث الأخيرة الثقافة السلطوية ذاتها، غير قادرة على التحرّر من القوالب القديمة للاستبداد. ولأنّ الاستبداد قد يحتاج معارضة أكثر ممّا تحتاجها الديمقراطية، ولأن النظام المستبدّ لا يريد نقيضاً، بل مرآةً مشوّهةً تؤكّد وجودَه، لم يكتفِ نظام الأسد منذ السبعينيّات بقمع خصومه، بل حشرهم في معارضة معلّبة (الجبهة الوطنية التقدمية)، فاحتكر البدائل السياسية، ولم يجد السوريون سوى شبيهَين: الاستبداد ونسخةً باهتة منه. أمّا خيار “الطليعة المقاتلة” المبكّر، فكان فرصةً لأعمق شرخ في جسد الوطن وروحه في مسيرة طويلة من احتكار السلطة والدولة والمجتمع. وفي العام 2011، بدا التاريخ يمنح السوريين فرصتهم لكسر تلك الحلقة المفرغة، لكن المعارضة لم تصمُد أمام إغراءات السلطة ومنطق الغنيمة، وفقدت مصداقيّتها حين أصبح “سلاح الحماية” أداةً للسيطرة، والموت أيديولوجيا، والحرب غايةً في ذاتها لدى أمراء الحرب، فاختزلت السياسة في ثنائية صديق/ عدو ليصبح كل اختلاف حرباً أهلية. أعادت تلك المعارضة إنتاج أساليب النظام، تخويناً وتقسيماً وارتهاناً للخارج، وفساداً وتسلّطاً. تحوّلت سلطات أمر واقع تصارعت على المناطق والنفوذ، والشرّ ليس في العنف وحده، بل في تفاهة التقليد والقوالب المكرّرة.

وحين فرّ الأسد، ترك وراءه ذهنيته في إدارة الدولة: طغيان القوة وفراغ البدائل. رفعت السلطة الجديدة راية “التوحيد” بالقوة على سارية التمييز في المواطنة، تقدّم نفسها سلطة “الأكثرية” بعدما استكملت تطييفها، فغابت من جنبات “الأكثرية” معارضة منظّمة، وغصّت الاعتراضات الفردية بضجيج الولاء الأعمى. احتكرت السلطة القرار بقبضةٍ أمنيةٍ في بحبوحة من “المرحلة الانتقالية” ذات الشرعية المثقوبة، تحتمي بتحالفاتٍ إقليمية ودولية. ورفع المعارضون الجدد من غير “الأكثرية” شعارات “اللامركزية” و”الفيدرالية”، لكن تلك الأقاليم “العلمانية” المشتهاة تقوم على أسسٍ طائفية، وتتعلّق بالوصايات الخارجية أكثر من تعلقّها بوعي وطني، وبتحوّل تلك المعارضات في غير مكان سلطات أمر واقع تستثمر قلق الناس الوجودي وتحوّله وسيلةً للهيمنة. معارضة تشبه النظام: ثقافة سياسية مشوّهة ومنطق إقصائي وارتهان للزعامة الفردية، وليست بديلاً من النظام في المستوى الوطني. “اللامركزية” أو “الفيدرالية” ليستا في أصلهما أفكاراً خطيرة في ذاتهما، بل شكلان لإدارة السلطة يمكن أن يكونا وسيلةً للعدالة وتقريب الدولة من الناس. التجارب الحديثة تُظهر أن اللامركزية في سياقات معينة ضمانة جزئية للديمقراطية، لكن إن تأسّست على التوافق الوطني والاعتراف المتبادل بين المكوّنات. لكنها حالياً، بدل أن تكون مطالبةً محقّةً لتوزيع عادل للسلطة، تحوّلت في طور الشعار أداةً لتقسيم البلاد وإدامة خطوط الحرب. المشكلة ليست في المبدأ، بل في غياب الحوار الوطني الجامع الذي يمكن له أن يحوّل هذه الفكرة فرصةً. تبنى اللامركزية الحقيقية (إدارية أو سياسية) عبر التوافق وإعادة تعريف المواطنة، فيشعر كلّ سوريٍ بأنه شريك كامل في الوطن، لكن السلطة ومعارضوها الجدد يتعاملون مع سورية مساحة نفوذ لا خريطة وطن، ويغيب الفارق الأخلاقي والسياسي الذي يصنع المعنى… وهكذا، أضحى التخلّي عن سورية همّاً مشتركاً، يدمّر النظام المعنى الوطني، ويتخلّى المعارضون عن الوطن، وتتعامل القوى الدولية والإقليمية مع سورية (وهي عادتها) ورقةَ تفاوض ونفوذ، لا قضية شعب.

العنف والقتل يولّدان المقاومة، لكن تفاهة التقليد تزرع اليأس، وحين يكون خصوم المستبدّ صورته المكرّرة تغدو السياسة غياباً مطبقاً لا فعلاً مُحرِّراً، هنا تكتمل المأساة: صراع بين نسختَين من الشيء نفسه، والضحية هي المعنى الوطني الذي يذوب بين الأصل وصورته. لم تعد مشكلة سورية في تقسيم المقسّم جغرافياً وديموغرافياً فقط، بل في غياب الفكرة، فكرة المواطنة في دولة جامعة، مركزية أم لامركزية، لا فرق. وحين تفقد الأمم وعيها بذاتها، فإنها تموت فكرةً وكينونة. سورية اليوم ليست أمام أزمة سياسية وحسب، بل أمام لحظة تخلٍّ عن ذاتها.

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

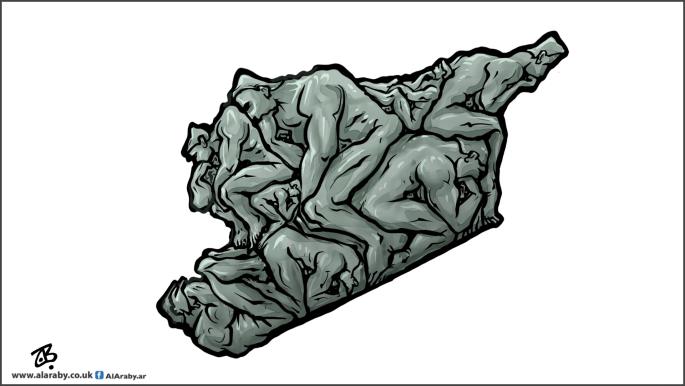

الحريّة الفاحشة التي أعقبت سقوط نظام الأسد كانت ثمرة انكسارٍ كبيرٍ، لا نتيجة وعي وطني متراكمٍ. كانت حاصلَ ضربٍ للتنوّع السوري عرضَ الحائطِ، في رحلة محمومة للبحث عن تمثيل داخل سلطات محمولة على ضيق الانتماءاتِ، هدفُها قطعُ الطريقِ أمام أي محاولة لتأسيس المواطنة. الجهود العسكريّة غير الوطنيّة، والاستئثار الفردي لجماعة على حساب الجميع، حوّلت مفردات الحوار إلى لغة غريبة، ملوّثة بثقة مفقودة ونعراتٍ باطنيّة، نالت من نُبلِ العمق الديني في سورية، وجرّته إلى التخبّط والتهلكة، حيث تُخاضُ السياسة كمعركة مصالح، لا تعترفُ إلّا بالإقناع القسري لمواطنين فقدوا فرحتَهم بزوالِ النظامِ الشموليِّ، ليولدَ بدلاً منه طيفُ إداراتٍ ذاتيّة، بعضُها يحاربُ فكرة الدولة، وبعضُها الآخر يتغذّى على فشل الدعوات إلى رسم خريطة مشتركة، فيما يُموَّل الباقي من قبَل الدول اللاعبة ليكون ذراعَها في سورية، بعد ستّة عقودٍ من الطغيان وتوريث الديكتاتوريّة إلى أشكال مصغّرة تبدأ من الوعي الذاتي، وتنتهي بانفصالٍ كاملٍ عن طبيعة البلاد وإمكانات الحلّ السلميّ.

لقد كانت الاختبارات الماضية دامية، أنهكت السلطة الحالية وأفقدتها رصيدَها الشعبي بنسب متفاوتة، ورفعت منسوبَ الغضب، لا بين الثوّار التقليديين، بل لدى أصحاب رؤى مغلقة رأَوا في سورية انعكاساً لمقاساتهم فقط. وبينما تراجعت المهارات السياسية وانكفأ الأمن، تحوّلت القيادات الروحية وبعض القيادات القومية إلى بوصلة تحرّك اتجاهات القوة، في ظلّ صعود متشدّدين قبضوا على السلطة، وشرّعوا بانغلاقهم؛ نموّ نزعاتٍ طائفية وقومية تضعف البلاد، وتكاد تمزّق جغرافيتَها الثقافية الممتدة آلافَ السنين.

ثَمّة فرقٌ شاسعٌ بين الخصومة السياسية التي تدار بالعقل والحوار، والخصومة التي تتحوّل إلى كراهية حتى الموت، تدار بالغريزة وتفتح أبواب الخراب للجميع. هذا ما لم تدركه قوى ما بعد السقوط، وهي تعيد إنتاجَ الانقسام أداة حكمٍ، وتحتفظ بعقلية الإقصاء جزءاً من هوية السلطة. التصعيد والاستقطاب والانقسام ليستْ سوى تركات البعث وجيشه، لكنها اليومَ تعود بوجوه جديدة وشعارات ملوّنة، لتعيدَ إنتاج الدمار بأدواتٍ مختلفة.

كلّ طرفٍ خارجي وجد في الجماعات المتناحرة حليفاً جاهزاً، يمنحه شرعية وهمية، ويتيح له أن يمرّر أجندته على أنها حماية أو دعمٌ أو شراكة

والسؤال الأعمق يظلّ: أليست مآذارات اليوم، بكلّ ما تحمله من استقطابٍ وتجييشٍ، مجرّدَ إعادة إنتاجٍ لواقع الاستبداد، ولكن هذه المرة بوجوهٍ وشعاراتٍ جديدة؟ الانقسام الحادّ بين مؤيّدي السلطة الحاكمة في دمشق ومعارضيها، مقروناً بالأخطاء الفادحة التي ارتكبَها ويواصل ارتكابَها الطرفان سياسيّاً وعسكريّاً، يفتح البابَ واسعاً أمام هذا الاحتمال. فالتجارب السياسية للدول التي انهارت أنظمتها تقول إنّه لا توجد وصفة جاهزة لصناعة مشروع الدولة الجديدة، لكن هناك محدّداتٍ أساسية غائبة تجعل من الضروري التوقّفَ طويلاً أمام الواقع الأمني والمعيشيّ، وتحدّيات الأمن الغذائي والاقتصاد، وإعادة الإعمار، وصياغة اتفاقٍ سياسي بين المتخاصمين.

ما نشهده منذ الأسابيع الأخيرة ليس مناخاً صحيّاً للاختلاف السلميّ. التجييش الإعلامي يقابله تجييشٌ مضادٌّ داخل المجتمع، فيما “هيئة تحرير الشام”، التي وصلت إلى الحكم كحزبٍ ذي خلفية دينية، لا يمكن إعفاؤها من النقد، هي ومن يديرها من رجالات كانوا حتى وقتٍ قريبٍ ممنوعين من مغادرة سورية بسبب فكرهم المتطرّف. وبعد أكثر من سبعة أشهرٍ على استلام الحكم، تغلب المشكلات على المشهد أكثرَ مما تحضر الإنجازات، وفقَ شهادات مراقبين محليين. هذا لا يبرّر أن يطلبَ من السوريين الاصطفاف من جديدٍ خلفَ سلطة تستحضر نصوصاً من دستور 1950 الذي يقول: “الحكم للشعب وبالشعب من الشعب”، بينما تآذار واقعاً يقصي المختلفين عنها ويضيّق على حرياتهم.

من حقّ السوريين أن يختلفوا، ويرفضوا، ويحتجّوا، ويتنافسوا على تقديم الرؤى والوسائل التي يرونها أصلحَ لحكم البلاد، خصوصاً أن هيئة تحرير الشام، وسط ما تشهده البلاد من عنفٍ اجتماعي وسلوكياتٍ كارثية متصاعدة في الإعلام، تبدو ضعيفة سياسياً وعاجزة عن تمثيل الجميع. لذلك، الاعتراضَ على سياساتها يجب ألّا يقابل بالاستدعاءات والتضييق ومصادرة الكرامات. شيطنة الخلافات لا تكرّس إلا الانقسامَ الدموي، وتمهّد للتقسيم الاجتماعي وإضعاف البلاد، بينما التخوين الشامل الذي يتغذّى عليه الخطاب العامّ اليوم يغلق أبوابَ الحوار، حتى بات مجرّد انتقاد حكومة الرئيس أحمد الشرع كفيلاً بإثارة ردات فعلٍ عنيفة ومخيفة.

القياس الأخلاقي للأحداث لا ينبغي أن يحيد عن مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها، ولا أن يتحوّل إلى ذريعة لتبرير الانتهاك تحت شعار “هكذا كنتم في زمن الأسد”. الانتماء يجب أن يكون للشعب باعتباره مصدرَ الشرعية، لا أداة تستخدم لتصفية الحسابات ضدَّ فئاتٍ بعينها. وفي المقابل، يواصل الإعلام تغييبَ الوعي العامّ، منصرفاً إلى تلميع السلطة وحمل رسائلها، دون أن يتيح مساحة حقيقية لتمثيل الأصوات الأخرى أو نقل رؤاها، فالنفوذ الإقليمي لم يهبط على سورية من السماء، بل تمدّد في الشقوق التي فتحتها الانقسامات الداخلية، وأقام لنفسه ركائزَ داخلَ كلّ اصطفافٍ مغلقٍ على ذاته. كلّ طرفٍ خارجي وجد في الجماعات المتناحرة حليفاً جاهزاً، يمنحه شرعية وهمية، ويتيح له أن يمرّر أجندته على أنها حماية أو دعمٌ أو شراكة. من هنا، لم تعد الحدود السياسية ترسمها الخرائط وحدَها، بل خطوط الولاء التي تشبك الداخل بالخارج، وتجعل القرار المحلي رهينة لموازين قوى إقليمية تغذّي الخصومة وتطيل عمرَها.

تواصل إسرائيل توغّلاتها ومسحها الأمني، ما يعزّز من تكوّن بيئة اجتماعيّة قادرة على التعايش مع وجودها

وما كان يمكن لهذه القوى أن تتجذّر لولا أنَّ الانقسام تحوّل إلى بيئة إنتاج دائمة للتبعية؛ الخلافات التي تبدأ بلغة الشعارات تنتهي بإملاءاتٍ من وراء البحار، والهويّات التي ولدت لتكون ثراءً ثقافياً صارت أدوات شدٍّ وجذبٍ في لعبة المحاور. وهكذا صار الخارج شريكاً في صياغة المشهد السوري، لا بسطوة احتلالٍ مباشر، بل بقدرة على التحكّم في إيقاع الانقسام، وضبط سقفه، وتحديد اللحظة التي تنفجر فيها خطوطه أو تجمَّد، وفق ما تقتضيه مصالحه.

ومع أنَّ النسيجَ الاجتماعي السوري كان، عبرَ تاريخه، أوسعَ من أن تحصره الهويّات الضيّقة، فإنَّ الانهيارَ المزدوجَ للأمن والثقة سمحَ للانتماءات الصغرى بأن تصعدَ على أنقاض الانتماء الوطني، وأن تتحوّلَ القرابة أو العقيدة أو الولاء المحلي إلى معيارٍ للحماية والفرصة. وفي غياب وعي إعلامي قادرٍ على تفكيك الخطاب الموجَّه، بقيت نسبة ضئيلة فقط من السوريين تتحقّق ممّا يتداول على الإنترنت، فيما تتضخّم المواقف والانحيازات على شائعاتٍ وأوهامٍ يصعب تصحيحها.

تنذر المؤشّرات الميدانيّة، من الجنوب إلى الشمال، بارتفاع مستوى التهديدات الأمنيّة، وتشي بأنَّ البلادَ مقبلة على مرحلة جديدة من الاضطراب، حيث يلتقي العجز عن إنتاج مشروعٍ وطني جامعٍ مع استعداد الخارج لملء الفراغ. والسؤال الأكثر إلحاحاً هنا: كيف يمكن ترميم الداخل قبل أن يتحوّل إلى ساحة مفتوحة لكلّ نفوذ؟ وكيف يمكن إقناع السوريين بأنَّ السيادة لا تعلَن، بل تمارَس، وأنَّها إن لم تآذار اليوم بإرادة جامعة، فسوف تنتزع غداً بأدواتٍ ناعمة لا تقلّ خطورة عن أي غزو مباشر؟

أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة هو أن يصدّقَ الناس أنَّ الصراعَ على النفوذ الخارجي هو مشكلتهم الوحيدة

لا يزال خطر تنظيم الدولة الإسلاميّة قائماً، إذ يشهد التنظيم تفكيكاً غير مباشر لمعسكرات الاعتقال، سواء المعلَنة أو السرّية، ما يفتح الباب واسعاً أمام إعادة انتشاره وتنفيذ عمليات جديدة، خصوصاً في غياب الحذر تجاه عودة عناصره الساخطين على أداء الشرع. وفي الجنوب، تواصل إسرائيل توغّلاتها ومسحها الأمني، ما يعزّز من تكوّن بيئة اجتماعيّة قادرة على التعايش مع وجودها، وصولاً إلى احتمال الاحتلال غير المباشر. وفي موازاة ذلك، تفيد تقارير أمنيّة بوجود معسكرات لعناصر قوات الأسد في العراق، وأخرى داخل مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في الشمال، لتكتمل بذلك خريطة تهديدات متشابكة. غير أن الأخطر بينها يبقى النفوذ الإقليمي، الذي يعيد ترتيب هذه الملفات جميعاً لضمان تمزيق النسيج السوري، وتثبيت واقع التجزئة على المدى البعيد.

لم تعد معركة السوريين اليوم مع سلطة واحدة يمكن إسقاطها، بل مع ثقافة حكمٍ ووعي مشوَّهٍ تراكمَ عقوداً، وها هو يجد لنفسه أشكالاً جديدة يطلّ بها من النوافذ التي تركت مفتوحة. أخطر ما يمكن أن يحدث في هذه المرحلة هو أن يصدّقَ الناس أنَّ الصراعَ على النفوذ الخارجي هو مشكلتهم الوحيدة، فيغفلوا عن أنَّ الانقسام الداخلي هو الوقود الذي يشعل هذه الصراعات ويطيل عمرَها. السيادة، حين لا تصان بإرادة مشتركة ومشروعٍ وطني واضح، تتحوّل إلى سلعة في مزاد المصالح، والمجتمع الذي لا يحرس تعدّدَه وانتماءَه الجامع، يصبح مستباحاً للخرائط التي ترسم في الخارج. وهنا يبدأ الخطر الحقيقي: أن تستبدلَ بدولة الطغيان دول صغيرة متناحرة، وأن تتحوّل الجغرافيا إلى لوحات نفوذ، والثقافة إلى رصيدٍ يتاجر به في صفقات الآخرين.