by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم

تتردّد في سورية عبارة تدعو إلى “مسك العصا من المنتصف”. يزعم الداعون إليها أنّهم بذلك يبنون البلاد والسلام، غير آبهين بالدماء والانتهاكات. ومعروفٌ أنّ مسك العصا من المنتصف شأن يخصّ ساسة الدول، فالدولة المهيمنة تمسك بالعصا، بها تشير وتنبّه، تغمز وتهمز، تصعّد وتهادن، تقرّع وتهدّد، وبها أيضاً تهشّ، وتضرب الرؤوس الكبيرة والصغيرة.

قد تكون العبارة مطروحة مجازاً. فمثلاً، طوال الحرب السابقة كان مصطلح “الحرب الأهليّة” لتوصيف الكارثة السوريّة يشعرني بالإهانة. ولتخفيف قهري، أحلْتُ العبارة إلى الفضاء المجازيّ. وما كان يعزّز إنكاري المصطلح أمران أساسيّان، أوّلهما: أن كثيرين من الساسة العرب والأجانب، والفضائيّات العربيّة التابعة لمُلّاك العصا، كانوا وقت إمساكهم بمنتصف العصا، يتخلّون عن ذلك المصطلح لصالح مصطلح “الأزمة السوريّة”. ولا شكّ كنّا ندرك أهداف مُلّاك العصا المغرضة وإعلاميّوهم. وثانيهما: أنّنا شهدنا وعايشنا خلال حركة النزوح الداخليّة الكبيرة إلى المحافظات السوريّة الآمنة، واستقبال أهلها إخوتهم المنكوبين، وإغاثة معارضين وموالين للنظام لهم، وإسكانهم بينهم، ولم يشغلهم اختلافهم الدينيّ والطائفيّ والإثنيّ. ويجدر ذكر أنّ نازحين عديدين، بعد هروب الأسد، آثروا البقاء في أمكنتهم.

تفاقمت قباحة العهد البائد، ونظامه متعدّد الطوائف، بجرائمهم وانتهاكاتهم وفسادهم خلال الحرب، أنكروا الجرائم، برّروا بعضها. تنصّلوا منها وألصقوها بالطرف الآخر (ارتكب جرائم وانتهاكات). فما أشبه يومنا بالأمس.

انتشرت فيديوهات كثيرة تصوّر مجازر الساحل والسويداء، صرخات الأهالي الموجعة لقتل أبنائهم، واعتقالهم التعسّفيّ، وقتل العجائز، خطف شبانهم وبناتهم. سرقة المحلّات التجاريّة والبيوت وحرقها، شتمهم وتهديدهم بخطابات طائفيّة مشينة، وما زال الأمر قائماً ولو بدرجات أقلّ. كما نُشرت مقالات هائلة مدجّجة بالبراهين والأدلّة، شهد بعض أصحابها تلك المجازر والانتهاكات وعاشوها. وكانت السويداء المدمّاة والمطعونة في كرامتها نقطة التحوّل المريعة. في حين كان الحلّ الوطنيّ سهلاً لا يتطلّب سوى فكّ السلطة الانتقاليّة حصارها للمحافظة، وفتح المعبر المؤدّي إلى دمشق، كانت كلفتها لا تذكر إزاء الكلفة الباهظة للسماح بفتح معبر إلى الكيان المحتلّ، ولكان الجلوس مجدّداً إلى طاولة حوار وطنيّ جامع يستعيد الثقة بينها وبين الجميع، وتفعيل مسار العدالة الانتقاليّة. بذلك، لن تُسأل الدولة الوليدة المفترضة حول كيفيّة تحليقها في سماء المجد وقد فقدت أحد أطرافها. ومن وما الذي دفع بأهالي السويداء، العروبيّين الأشدّاء، إلى اتخاذ ذلك القرار الكارثيّ؟ وقد طالبت أغلبيّتهم العظمى وما زالت بحكم ذاتيّ وحسب. أحزنهم تهجير جيرانهم وأهلهم من البدو. عقود مديدة مضت على اختلاط حيواتهم اليوميّة بعضها ببعض، يحلّ مشاجراتهم حكماء الطرفين، و”ببوسة شوارب” وبفنجان قهوة أصيل، انتُهكا اليوم. لكم أعجزوا نظام الأسدين البائد عن تحقيق الفتنة بينهم. فلماذا تحقّقت اليوم؟ ثمّ، ما مصير شرق الفرات والساحل، هل ستفقدهما البلاد (الموحّدة) أيضاً؟

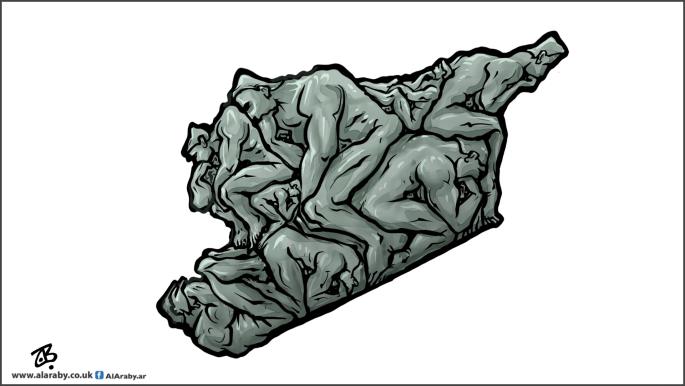

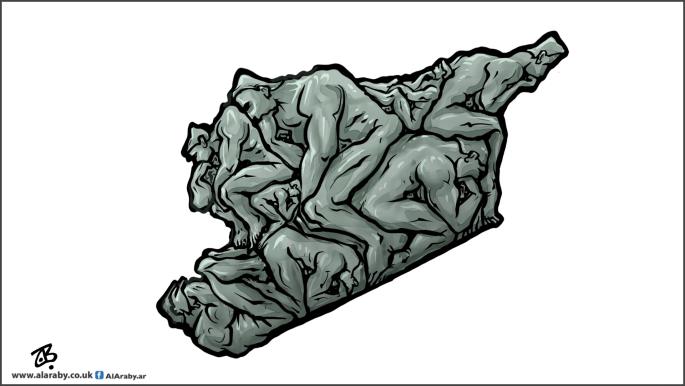

اليوم، سوريّة دامية ومهدّدة بالتقسيم والزوال فعلاً، وهي، عبر التاريخ، ملكٌ لأبنائها جميعاً، فللجميع الحق الشرعيّ في المساهمة بإنقاذها، في أن ينطلقوا معاً إلى الساحات والشوارع، ويصرخوا رفضاً للتقسيم ودعاته الطائفيّين من خارج البلاد وداخلها، وتنديداً بالكيان الصهيونيّ المحتلّ. بلادنا المريضة قاب قوسين أو أدنى من موت محتّم، فلتلقوا بالعصا ومنتصفها المغلّف بالجهل والرياء، بالجشع والانتهازيّة، وباللّاإنسانيّة، وإلّا تحوّلت إلى سيف بتّار يساهم في تقطيع جسد البلاد وأرواحنا جميعاً. ولا من منتصر أبداً.

by | Sep 1, 2025 | أخبار العالم

خلال الأشهر التسعة الماضية، وبينما كانت الدولة السورية الجديدة تحاول أن تتشكل بعد حربٍ استمرت 14 سنة، وبعد عقود من الفساد الممنهج، بدأ الاحتدام حول المصطلحات المتداولة في الواقع السياسي السوري، ليس فقط بين بعض التجمّعات الطائفية وعدة مثقفين من جهة، والدولة الناشئة من جهة مقابلة، بل بين عناصر السلطة نفسها القادمين من خلفياتٍ مختلفة، ما زاد الطين بلة. ما يعني أننا أمام خلافاتٍ على مستويات متعددة، ربما حُسم بعضها على الأقل داخل السلطة نفسها أو من أعلاها، عندما قرّر الرئيس أحمد الشرع التأكيد أنه ليس امتداداً للأحزاب الإسلامية والجهادية أو للربيع العربي. هذه قطيعة تنهي آمال بعض المنضوين في عباءة السلطة من المرجعية السلفية والجهادية في أخذ البلاد إلى حدود إمارتهم الإسلامية، لكنها أيضاً تقطع مع مصطلحاتٍ تداولها “الربيع العربي”، أي إنها ليست انقلاباً “معدياً” للشعوب على الأنظمة القائمة.

يعكس هذا المشهد المليء بالجدل حقيقة أن سورية اليوم ليست فقط أمام تحدّي إعادة الإعمار المادي، بل أمام معركة تعريفية عميقة للمصطلحات التي ستشكل هويتها السياسية والاجتماعية، فالصراع لم يعد عسكريّاً بين النظام الأسدي والمعارضة، كما كان في السنوات الماضية، بل تحوّل إلى عدة صراعات، أحدها “المسلحة”، إضافة إلى الصراع حول المرجعيات التي ينبغي أن تؤسّس عليها الدولة: هل هي دولة تستند إلى الشرعية الدينية، أم إلى شعارات الثورات، أم أنها تتجه نحو صيغة جديدة يمكن أن توازن بين مكوناتها المتنوعة؟

لا تُبنى الدولة على ولاءاتٍ ضيقة، ولا على شعاراتٍ عابرة، بل على قاعدة العدالة والمساواة التي تكفل لكل مواطنٍ حقوقه كاملة

وسط هذا التنازع على المصطلحات والمرجعيات، يظلّ مفهوم المواطنة الغائب الحاضر. وربما هو المنقذ، فهو المصطلح الذي يملك القدرة على تجاوز الخلافات النظرية، إذا استطاعت السلطة الجديدة أن تجعله المضمون النهائي الذي يجب أن يتحوّل إلى مآذارة فعلية تترجم في حياة الناس. فالمواطنة تعني حقوقاً متساوية، وأن الدولة لا تُبنى على ولاءاتٍ ضيقة، ولا على شعاراتٍ عابرة، بل على قاعدة العدالة والمساواة التي تكفل لكل مواطنٍ حقوقه كاملة، من تعليم وصحة وفرص عمل ومشاركة سياسية، بصرف النظر عن دينه أو طائفته أو خلفيته.

بالطبع، لا يتحقق هذا الأمر بكبسة زر تلغي ما ورثته السلطة الحالية من واقع مجتمعي مدمّر، وما تابعته الأحداث اللاحقة للتحرير في 8 كانون الأول/ كانون الأول (2024) بتحريض مفتعل من نظام مهزوم وقوى داعمة له، لزعزعة الاستقرار المجتمعي لضمان استمرار الفوضى التي تقوّض بناء الدولة. ويتطلب تحقيق ذلك أساساً أن تضع السلطة الناشئة قواعد واضحة لقطيعتها مع إرث السلطة السابقة التي كرّست الفساد والإقصاء. ومن جهة أخرى، يتطلب القطيعة الحاسمة مع المرجعيات المتشدّدة أيضاً، التي تحاول بعض الأطراف استحضارها من جديد، لمواجهة التغيير الخارج عن سيطرتها. كذلك يتطلب من المجتمع المدني والمثقفين تجاوز دور الرافض سلفاً أو المتلقّي الصامت، والانتقال إلى المشاركة الفاعلة في صياغة خطابٍ بديلٍ يعزّز فكرة المواطنة بوصفها الهوية الوطنية الأوسع.

المواطن الذي فقد ثقته بالدولة عقوداً طويلة من التمييز والفساد، لن يقتنع بخطاب سياسي مجرّد، بل بما يلمسه من تغييراتٍ حقيقيةٍ في حياته

ما يثير القلق أن استمرار النقاش عند مستوى “المصطلحات” قد يعوق الانتقال إلى مستوى “المآذارات”، فالمواطن الذي فقد ثقته بالدولة عقوداً طويلة من التمييز والفساد، لن يقتنع بخطاب سياسي مجرّد، بل بما يلمسه من تغييراتٍ حقيقيةٍ في حياته. لذلك يحتاج الحديث عن المواطنة ترجمة فورية في بنى القانون والمؤسّسات، بحيث يشعر الفرد بأن حقوقه مصونة، وأنه ليس مضطرّاً إلى احتماء طائفي أو مناطقي كي ينال ما يستحقه من الدولة.

علمتنا الحرب الطويلة أن غياب المواطنة هو ما فتح الباب أمام الانقسامات والصراعات، فعندما تحوّل الولاء إلى الطائفة أو الجماعة بدلاً من الدولة، تراجع الانتماء الوطني، وتفتّت النسيج الاجتماعي. أما إذا أُعيد الاعتبار إلى المواطنة، فإنها ستعيد اللحمة الوطنية، وتعيد توجيه الولاء نحو الدولة باعتبارها البيت المشترك لجميع السوريين.

لذلك ليس النقاش الفكري الراهن عبئاً، بل هو فرصة “سورية” لإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع. وإذا تمكّنت السلطة من السير على طريق بناء دولة مدنية عادلة، وشارك المجتمع بدوره في تعزيز قيم المواطنة بدلاً من الانغلاق على الهويات الضيقة، يمكن أن يولد عقد اجتماعي جديد، ينهي مرحلة التشتت والاتهامات المتبادلة، لكن ذلك كله أيضاً مشروط بتنظيم المجتمع المدني نفسه، وبقبول السلطة وجوده، ويقابله بقبول المجتمع سلطة قانون تنظمه، وليس مرجعية طائفية تغلق حدوده وتضعه في مواجهة بعضه بعضاً.

by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم

ليست المأساة السورية الممتدّة نتيجة خراب العمران وقتل الملايين وتغييبهم وتشريدهم وحسب، بل في خراب الفكرة ذاتها: سورية وطناً جامعاً، حين يتعامل معها الجميع غنيمةً تقبل القسمة لا مشروعاً للبناء. ولعلّ الدَور السوري تمثّل دائماً في أن تصنع السلطة معارضة على شاكلتها، فترث الأخيرة الثقافة السلطوية ذاتها، غير قادرة على التحرّر من القوالب القديمة للاستبداد. ولأنّ الاستبداد قد يحتاج معارضة أكثر ممّا تحتاجها الديمقراطية، ولأن النظام المستبدّ لا يريد نقيضاً، بل مرآةً مشوّهةً تؤكّد وجودَه، لم يكتفِ نظام الأسد منذ السبعينيّات بقمع خصومه، بل حشرهم في معارضة معلّبة (الجبهة الوطنية التقدمية)، فاحتكر البدائل السياسية، ولم يجد السوريون سوى شبيهَين: الاستبداد ونسخةً باهتة منه. أمّا خيار “الطليعة المقاتلة” المبكّر، فكان فرصةً لأعمق شرخ في جسد الوطن وروحه في مسيرة طويلة من احتكار السلطة والدولة والمجتمع. وفي العام 2011، بدا التاريخ يمنح السوريين فرصتهم لكسر تلك الحلقة المفرغة، لكن المعارضة لم تصمُد أمام إغراءات السلطة ومنطق الغنيمة، وفقدت مصداقيّتها حين أصبح “سلاح الحماية” أداةً للسيطرة، والموت أيديولوجيا، والحرب غايةً في ذاتها لدى أمراء الحرب، فاختزلت السياسة في ثنائية صديق/ عدو ليصبح كل اختلاف حرباً أهلية. أعادت تلك المعارضة إنتاج أساليب النظام، تخويناً وتقسيماً وارتهاناً للخارج، وفساداً وتسلّطاً. تحوّلت سلطات أمر واقع تصارعت على المناطق والنفوذ، والشرّ ليس في العنف وحده، بل في تفاهة التقليد والقوالب المكرّرة.

وحين فرّ الأسد، ترك وراءه ذهنيته في إدارة الدولة: طغيان القوة وفراغ البدائل. رفعت السلطة الجديدة راية “التوحيد” بالقوة على سارية التمييز في المواطنة، تقدّم نفسها سلطة “الأكثرية” بعدما استكملت تطييفها، فغابت من جنبات “الأكثرية” معارضة منظّمة، وغصّت الاعتراضات الفردية بضجيج الولاء الأعمى. احتكرت السلطة القرار بقبضةٍ أمنيةٍ في بحبوحة من “المرحلة الانتقالية” ذات الشرعية المثقوبة، تحتمي بتحالفاتٍ إقليمية ودولية. ورفع المعارضون الجدد من غير “الأكثرية” شعارات “اللامركزية” و”الفيدرالية”، لكن تلك الأقاليم “العلمانية” المشتهاة تقوم على أسسٍ طائفية، وتتعلّق بالوصايات الخارجية أكثر من تعلقّها بوعي وطني، وبتحوّل تلك المعارضات في غير مكان سلطات أمر واقع تستثمر قلق الناس الوجودي وتحوّله وسيلةً للهيمنة. معارضة تشبه النظام: ثقافة سياسية مشوّهة ومنطق إقصائي وارتهان للزعامة الفردية، وليست بديلاً من النظام في المستوى الوطني. “اللامركزية” أو “الفيدرالية” ليستا في أصلهما أفكاراً خطيرة في ذاتهما، بل شكلان لإدارة السلطة يمكن أن يكونا وسيلةً للعدالة وتقريب الدولة من الناس. التجارب الحديثة تُظهر أن اللامركزية في سياقات معينة ضمانة جزئية للديمقراطية، لكن إن تأسّست على التوافق الوطني والاعتراف المتبادل بين المكوّنات. لكنها حالياً، بدل أن تكون مطالبةً محقّةً لتوزيع عادل للسلطة، تحوّلت في طور الشعار أداةً لتقسيم البلاد وإدامة خطوط الحرب. المشكلة ليست في المبدأ، بل في غياب الحوار الوطني الجامع الذي يمكن له أن يحوّل هذه الفكرة فرصةً. تبنى اللامركزية الحقيقية (إدارية أو سياسية) عبر التوافق وإعادة تعريف المواطنة، فيشعر كلّ سوريٍ بأنه شريك كامل في الوطن، لكن السلطة ومعارضوها الجدد يتعاملون مع سورية مساحة نفوذ لا خريطة وطن، ويغيب الفارق الأخلاقي والسياسي الذي يصنع المعنى… وهكذا، أضحى التخلّي عن سورية همّاً مشتركاً، يدمّر النظام المعنى الوطني، ويتخلّى المعارضون عن الوطن، وتتعامل القوى الدولية والإقليمية مع سورية (وهي عادتها) ورقةَ تفاوض ونفوذ، لا قضية شعب.

العنف والقتل يولّدان المقاومة، لكن تفاهة التقليد تزرع اليأس، وحين يكون خصوم المستبدّ صورته المكرّرة تغدو السياسة غياباً مطبقاً لا فعلاً مُحرِّراً، هنا تكتمل المأساة: صراع بين نسختَين من الشيء نفسه، والضحية هي المعنى الوطني الذي يذوب بين الأصل وصورته. لم تعد مشكلة سورية في تقسيم المقسّم جغرافياً وديموغرافياً فقط، بل في غياب الفكرة، فكرة المواطنة في دولة جامعة، مركزية أم لامركزية، لا فرق. وحين تفقد الأمم وعيها بذاتها، فإنها تموت فكرةً وكينونة. سورية اليوم ليست أمام أزمة سياسية وحسب، بل أمام لحظة تخلٍّ عن ذاتها.