by | Sep 8, 2025 | أخبار العالم

بعد سنوات طويلة من القمع والاستبداد، سقط نظام الأسد الإجرامي، ووجد السوريون أنفسهم أمام لحظة فارقة في تاريخهم السياسي، حملت معها وعوداً كبيرة ببناء دولة جديدة، عادلة، تكسر مركزية السلطة، وتعيد الاعتبار للحقوق والحرّيات التي سُحقت عقوداً. كانت الآمال معلّقة على أن تكون هذه المرحلة بداية فعلية لقطيعة مع الماضي، لا مجرّد تبديل في الوجوه، بل تأسيساً لدولة تُدار بمنطق المؤسّسات، لا بمنطق الغلبة.

ومع تولية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، بدأت مرحلة جديدة من التحدّيات، تتعلق بالبنية الهشّة للسلطة الجديدة، وبالمأمول منها شعبياً، الذي يفوق بكثير ما يمكن تحقيقه في الظروف الراهنة. وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على سقوط نظام الأسد، لم تتمكن السلطة الجديدة من بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إدارة الدولة وفق منطق القانون والمواطنة. بل تشير مظاهر الفوضى، والانقسامات، وتكرار الانتهاكات، إلى أن السلطة لا تزال عاجزة عن التحوّل من حالة الثورة إلى حالة الدولة.

ولا يرتبط هذا العجز فقط بصعوبات المرحلة الانتقالية، بل يتجذّر في طبيعة التكوين السياسي والعسكري للسلطة نفسها، فهي ليست جسماً موحداً، بل تتكوّن من فصائل متعدّدة، لكل منها تاريخها وأدواتها ومناطق نفوذها، ما يجعل من التنسيق الداخلي تحدّياً يومياً، ويُضعف قدرتها على فرض القانون أو ضبط الأداء. الفصائلية التي كانت مبرّرة في سياق مقاومة نظام الأسد، باتت اليوم عائقاً أمام بناء سلطة وطنية، وتُنتج حالة من التنازع والصراع الداخلي، تُضعف هيبة الدولة وتُربك علاقتها بالمجتمع.

إذا استمرّت المآذارات الإقصائية، ستتآكل شرعية السلطة تدريجياً، وستتحوّل إلى عبءٍ على نفسها، بدل أن تكون أداة للتغيير

إلى جانب ذلك، جاءت معظم العناصر التي كلفت تولي الأمن من خلفيات قتالية، ولم تُمنح فرصة التعليم أو التدريب المدني، بعد سنوات من العيش تحت القصف وفي الخيام وفي ساحات القتال. وهذا الواقع يجعل من مهمة إدارة شؤون الناس تحدّياً كبيراً، ويُنتج أداءً هشّاً، لا يستند إلى خبرة مؤسّساتية، بل إلى منطق القوة والارتجال. ومع حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، يصبح من الصعب على السلطة، مهما كانت نياتها، أن تنهض وحدها من تحت الركام، من دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، ومن دون دعم دولي فعّال، ومن دون خطّة واضحة تتجاوز الشعارات إلى السياسات الواقعية.

في ظل هذا الواقع المرتبك، لا تقتصر التحدّيات على ضعف الأداء الداخلي، بل تتعقّد بفعل وجود قوى متعدّدة تسعى إلى تقويض سلطة أحمد الشرع، وإن اختلفت دوافعها وأدواتها. ولا تنتمي هذه القوى إلى معسكر واحد، بل تتوزّع بين أطراف داخلية وخارجية، تتقاطع مصالحها عند نقطة واحدة، إضعاف السلطة الجديدة، أو دفعها نحو الفشل.

الفئة الأولى: من يمكن وصفهم بـ”المطبلين” أو “الساكتين عن الأخطاء”، وهم الذين يحيطون بالسلطة من دون أن يقدّموا لها النصح أو النقد، بل يزيّنون لها الأداء، مهما بلغ من التردّي. هؤلاء لا يُضعفون السلطة من الخارج، بل من الداخل، عبر إيجاد صورة زائفة عن النجاح، وعزل القيادة عن نبض المجتمع. الولاء الأعمى لا يصنع دولة، بل يُنتج سلطة متغطرسة ومنغلقة، تفقد تدريجيًا قدرتها على الإصغاء والتصحيح.

الثانية: تضم من يبالغون في تصيّد الأخطاء، ويحوّلون كل إخفاقٍ إلى مادّة للتشكيك والهجوم، من دون تقديم رؤية بديلة واضحة. يُغرق هذا الفريق الرأي العام في اليأس، ويُغذّي الانقسام الاجتماعي والسياسي، ويُساهم في إيجاد بيئة مشحونة، لا تسمح بالحوار ولا بالتدرّج في الإصلاح. ورغم أن النقد مشروعٌ وضروري، إلا أن تحويل بعضه إلى أداة للهدم يُفقده قيمته، ويُحوّله إلى جزءٍ من الأزمة، بدل أن يكون مدخلاً إلى الحل.

السلطة التي تُدار عبر مجموعة ضيقة، وتُغلق أبوابها أمام الأصوات المستقلة، لا يمكن أن تصمُد طويلًا

الثالثة: القوى الخارجية التي فقدت نفوذها في سورية بعد سقوط نظام الأسد، وفي مقدّمتها إيران والمليشيات العراقية واللبنانية، التي كانت (ومعها روسيا) لها اليد الطولى في تقرير المصير السوري سنوات مضت. ترى هذه الأطراف في الإدارة الجديدة تهديداً لمصالحها، وتسعى لإعادة تدوير نفوذها عبر أدوات متعدّدة: الإعلام، التمويل، الضغط الدولي، أو حتى تحريك خلايا داخلية. ما يجمع هذه القوى رفضها أي سلطة لا تخضع لمنطق المحاور، أو لا تضمن استمرار امتيازاتها في سورية ما بعد الأسد.

في قلب هذا المشهد، تبرُز مسألة الشرعية بوصفها التحدّي الأخطر الذي يواجه السلطة الجديدة، فالشرعية لا تُصنَع بالقوة، ولا تُفرض بالهيمنة، بل تُبنى على المصداقية، وعلى قدرة السلطة على تمثيل الناس، وخدمتهم، والاستجابة لتطلعاتهم. لا يملك الرئيس أحمد الشرع، الذي اختارته الفصائل حلّاً توافقياً، شرعية دستورية، لكنه يملك فرصة نادرة لإعادة تعريف السلطة، وتأسيس نموذج جديد في الحكم، إذا ما امتلك الجرأة على مراجعة الأداء، والانفتاح على النقد، وتوسيع دائرة الشراكة.

السلطة التي تُدار عبر مجموعة ضيقة، وتُغلق أبوابها أمام الأصوات المستقلة، لا يمكن أن تصمُد طويلًا، حتى لو حافظت على السيطرة العسكرية، فالمجتمعات لا تُدار بالقوة وحدها، بل بالثقة، وبالقدرة على بناء مؤسّسات تحظى بالاحترام، وتُنتج سياسات عادلة، وتُحاسب نفسها قبل أن تُحاسب الآخرين. وإذا استمرّت المآذارات الإقصائية، ستتآكل شرعية السلطة تدريجياً، وستتحوّل إلى عبءٍ على نفسها، بدل أن تكون أداة للتغيير.

بناء الدولة لا يبدأ من السيطرة، بل من الثقة، ولا يُنجز بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة التي تُعيد وصل السلطة بالمجتمع، وتُحوّلها من عبء إلى أداة للتغيير

ورغم قتامة المشهد، هناك خيط رفيع من الأمل، يمكن البناء عليه إذا توفرت الإرادة السياسية والجرأة على التغيير. بدأت بعض الأصوات داخل السلطة تُدرك أن الاستمرار في النهج الحالي لن يؤدّي إلا إلى مزيد من العزلة والتآكل، وأن الإصلاح لم يعد خياراً تجميلياً، بل ضرورة وجودية. لكن هذا الخيط الهشّ لا يمكن أن يتحوّل إلى مسار فعلي إلا إذا توافرت شروط واضحة أهمها: الاعتراف بالأخطاء، لا التغطية عليها. الانفتاح الحقيقي على المجتمع والكفاءات والخبرات، التي تمتلك رؤى وطنية ولا ترتبط بأجندات خارجية. اتخاذ قرارات ملموسة تُعيد بناء الثقة، من خلال فرض السيطرة الكاملة على الفصائل المتحالفة مع السلطة، ووقف حالة التنازع الداخلي التي تُضعف الأداء وتُربك القرار، فبناء الدولة لا يمكن أن يتم في ظل ازدواجية السلطة، أو تعدد مراكز القرار، أو استمرار منطق السلاح في إدارة الشأن العام. تفعيل دور المجتمع المدني، الذي يُشكّل ركيزة أساسية لأي مشروع وطني. ولا يقتصر هذا الدور على تقديم الخدمات أو تنظيم المبادرات، بل يمتدّ إلى مراقبة الأداء، واقتراح السياسات، وإيجاد فضاء عام يسمح بالنقاش والتعدّدية. تفعيل دور الإعلام، الذي ظل سنواتٍ أداة للتحريض أو التمجيد، وتحويله إلى منصّة للتنوير، تُسلّط الضوء على القضايا الحقيقية، وتُساهم في بناء وعي نقدي، لا في تغذية الانقسام.

تبنّي مسار واضح للعدالة الانتقالية، يُعيد الاعتبار للضحايا، ويُوثّق الانتهاكات، ويُؤسّس لمحاسبة عادلة لا انتقامية. ومواجهة الماضي بشجاعة تُؤسّس لشرعية أخلاقية وقانونية تُحصّنها من السقوط. العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً، بل شرط أساسي للسلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وبناء مؤسسات تحظى بثقة الناس، وتُعيد وصل المجتمع بالدولة.

باختصار، لا يكفي إسقاط النظام المجرم، بل يجب أن تنهض البدائل على أسس جديدة، تُعيد الاعتبار للناس، وتُعيد تعريف السلطة بوصفها خدمة لا هيمنة، ومسؤولية لا امتيازاً. والسلطة الجديدة أمام اختبار تاريخي: إما أن تختار طريق الإصلاح الحقيقي، وتُفعّل شروط التحوّل السياسي والمؤسساتي، وفي مقدمها العدالة الانتقالية، وإما أن تستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة تُعيد إنتاج الاستبداد الذي ثار عليه السوريون، فبناء الدولة لا يبدأ من السيطرة، بل من الثقة، ولا يُنجز بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة التي تُعيد وصل السلطة بالمجتمع، وتُحوّلها من عبء إلى أداة للتغيير.

by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم

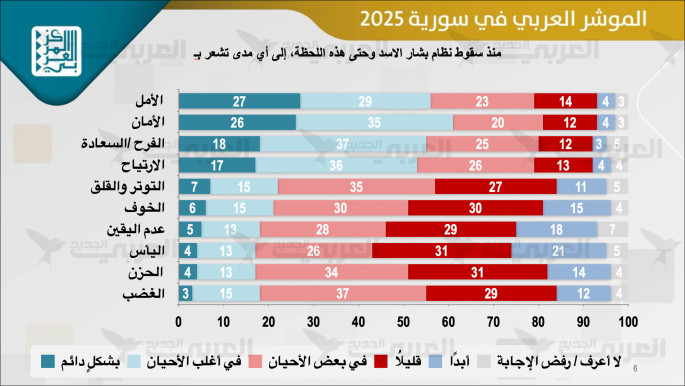

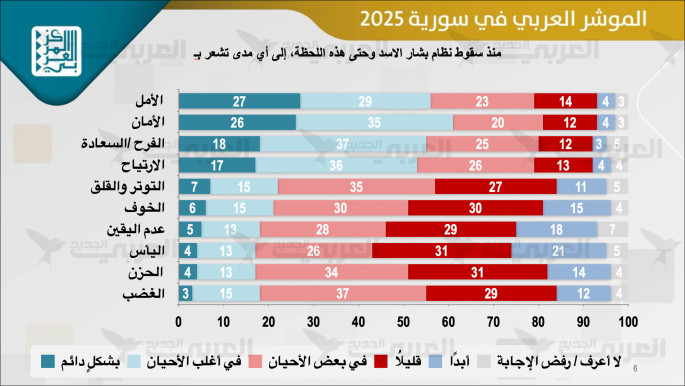

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائج استطلاع رأيٍ نفذه في سورية، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة في دمشق، وبوصفه جزءاً من استطلاعات المؤشّر العربي لعام 2025. وتستدعي نتائج الاستطلاع النظر فيما تحمله من دلالاتٍ ومواقف، كونها أول مؤشّر يرصد توجهات السوريين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ إعادة بناء الدولة السورية ورسم ملامح مستقبلها.

بداية، هذه هي المرّة الأولى أيضاً، التي يعبّر فيها آلاف السوريين بحرّية عن آرائهم وهمومهم وتوجّهاتهم حيال مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشغل بالهم، ومن دون توجّس أو خوف من الاعتقال والملاحقة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الرأي العام في سورية متعلق بالأمل بمستقبل بلاده، ومتفائل بتحسّن أوضاعه على مختلف الصعد، على الرغم من التحديات الأمنية، ودعوات الانفصال التي يطرحها بعضهم، ومن التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، فضلاً عن الشروخ في الجسد السوري. ومن ثم، تقدّم نتائج الاستطلاع صورة تعاكس تماماً ما يُتداول في العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تقدم صوراً مختلفة عن السوريين وبلادهم.

يلفت الانتباه حجم عينة المستجيبات والمستجيبين لهذا الاستطلاع، التي بلغت 3690 شخصاً، بحيث يمكن اعتبارها تمثل شريحة واسعة من السوريين، جرى اختيارها “بطريقة طبقية عنقودية متعدّدة المراحل”، كي يشمل تمثيلها مختلف تكوينات المجتمع السوري الاجتماعية والاقتصادية في جميع المحافظات. إضافة إلى حداثة الاستطلاع الذي نُفّذ من 25 تموز/ تموز إلى 17 من آب/ آب 2025. وهي فترة تفرض مواجهة صعوبات رصد آراء المستجيبين، بالنظر إلى توزّع بعضهم في مناطق تسيطر عليها قوى الأمر الواقع، وإلى الظروف الحسّاسة التي تمرّ بها على خلفية الأحداث والانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل قبل أشهر، وما شهدت محافظة السويداء أخيراً.

ترفض الغالبية العظمى من السوريين الاعتراف بإسرائيل، ولا تقبل بأي تسوية معها من دون عودة الجولان المحتل

ليس مستغرباً أن يرى 56% من المستجيبين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لأن إسقاط نظام الأسد البائد كان أمراً عظيماً بالنسبة إليهم، أفضى إلى خلاصهم من حواجز أجهزة الأمن التي كانت تقطع أوصال مدنهم وبلداتهم، وتبتزّهم، وتهدّد حياتهم، إلى جانب انفراط عقد مجموعات الشّبّيحة، وما كان يُعرف بالحرس الوطني، وهروب رموز النظام وأزلامه، فضلاً عن إطلاق “سراح المعتقلين، وتحسّن الأوضاع الأمنية، والاتجاه نحو الاستقرار، ورفع العقوبات”. ولذلك كان طبيعياً أن يُعبر ما بين 80% و94% عن مشاعر الأمل والفرح والسعادة بعد إسقاط النظام. ولا يعدم الأمر وجود 20% منهم تنتابهم مشاعر قلق أو عدم يقين، خصوصاً بعد الانتهاكات والمجازر التي ارتكبت خلال أحداث الساحل والسويداء. ويمكن تفهم أن 57% من المستجيبين يرون أن الوضع السياسي جيد جداً أو جيد، فيما عبّرت غالبيتهم عن معاناتهم المعيشية، لأن الوضع الاقتصادي سيئ جداً، الأمر الذي يفسّر رغبة 27% من السوريين في الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، حيث يكشف الاستطلاع أن 42% من أسر المستجيبين تعيش في حالة فقر وعوز، ودخلهم لا يكفي لتغطية حاجاتهم الأساسية، فيما يعيش قسمٌ منهم حالة كفاف، وأغلبية الأُسر الفقيرة تعتمد على الاستدانة والمعونات من المعارف في سد حاجاتها الأساسية، خصوصاً تلك الأسر التي لا تصل إليها تحويلات مالية من أقاربها في الخارج.

يقدّم الاستطلاع صورة سورية ما بعد نظام الطاغية، يجسّدها تفاؤل بمستقبل البلاد، ونضج سياسي يقابله وجع عام من تردٍّ اقتصادي. والصورة ليست وردية، إذ يقرّ 85% بانتشار الخطاب الطائفي، ويرى 83% التمييز المذهبي واقعاً يوميّاً، ومع ذلك هناك رغبة عميقة في التعايش ضمن الإطار المسكوني المشترك بين جميع التكوينات والأطياف. ولعل ما ينغّص عيش السوريين تفشي حالات من العوز، والفقر، واعتماد على مساعدات الخارج. وعلى الرغم من المفاوضات التي تجريها السلطة مع إسرائيل، ترفض الغالبية العظمى من السوريين الاعتراف بإسرائيل، ولا تقبل بأي تسوية معها من دون عودة الجولان المحتل.

ليس مستغرباً أن يرى 56% من المستجيبين الأمور تسير في الاتجاه الصحيح

يتوقف الاستطلاع عند قضية الديمقراطية، بوصفها أكثر قضية حساسة في المرحلة الراهنة في سورية، يرى 61% من السوريين أن النظام الديمقراطي الأفضل للحكم في بلدهم، بعكس ما يشاع في بعض الأوساط السياسية، إذ تشير هذه النسبة إلى توق السوريين إلى الديمقراطية بوصفها أفضل الأنظمة السياسية، لكن الأهم أن غالبية السوريين تعنيهم الديمقراطية بالافتراق عن المواقف الأيديولوجية. كما أن أكثر من نصف المستجيبين يقبلون بتسلّم السلطة من حزب سياسي لا يتفقون معه، في حال حصوله على عدد أصوات يؤهله إلى ذلك ضمن انتخابات حرّة ونزيهة. ويترافق ذلك بوعي سياسي متقدّم، يتجلى بتأييد تأسيس أحزاب سياسية جديدة، إلى جانب التيارات الوطنية السورية والتيارات الإسلامية، وتأييد وجود تيارات قومية عربية، وليبرالية مدنية، ما يشي بأن غالبية السوريين لم تتأثر بالتصحّر السياسي الذي أراد نظام الأسد فرضه على المجتمع السوري.

يدخل استطلاع الرأي في سياق تقليد دأب عليه المركز العربي، لكنه في الحال السورية كان متعذّراً، أو بالأحرى محرّماً، في العقود السابقة. والمأمول أن تنتهجه مراكز البحوث والدراسات السورية، كونه يسهم في استجلاء الرأي العام السوري حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية، وفي تحقيق قدر أكبر من المشاركة المجتمعية العامة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سورية ما بعد نظام الأسد. والأمر برسم السلطة الجديدة، كي تأخذ بما عبّرت عنه الأغلبية حول عدم نجاحها في ضمان التعدّدية السياسية، وإنهاء التمييز بين المواطنين، وتطبيق مبدأ المحاسبة بحق كبار المسؤولين. إضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري في البلاد، خصوصاً بعد أن أصبح السوريون، رغم فقرهم المدقع، أكثر اتصالًا بالعالم.

by | Sep 4, 2025 | أخبار العالم

تشهد الزاوية القادرية البودْشيشية التي تتخذ من بلدة مَداغ، نواحي بركان (شرقي المغرب)، زلزالاً غير مسبوق، بسبب الصراع الذي تفجر، بعد وفاة شيخها جمال القادري البودشيشي مطلع الشهر الماضي (آب/ آب)، بين نجليْه، منير الذي يُفترض أن ينتقل إليه ”السرّ الرباني” عملاً بوصية والده، ومُعاذ الذي يحظى بتأييد طيف واسع من مريدي الزاوية وأتباعها؛ صراع على ما في حوزة الزاوية من موارد مالية ضخمة، في شكل تبرّعاتٍ وهباتٍ وعطايا تُمنح لها من مريديها وأتباعها داخل المغرب وخارجه. وفي وقتٍ كانت الزاوية تحاول رأب الصدع بين الشقيقين، تكشّفت فضيحة مالية، تتعلق بتحويل مبلغ 700 ألف دولار من حساب معاذ إلى حساب زوجته، ما فاقم أكثر أزمةَ الخلافة، وهزّ صورة الزاوية أمام الرأي العام، بعدما بات واضحاً أن لا علاقة للصراع بالذكر والتربية الروحية، بقدر ما هو صراع على من يتحكّم في هذه الموارد ويستثمرها في شبكة نفوذ ومصالح ومنافع واسعة.

تستدعي أزمة الزاوية البودشيشية دورَ الزوايا والطرق الصوفية في تغذية البنية المحافظة للسياسة المغربية، باعتبارها من موارد شرعنة النظام السياسي الذي يمثل التقليدُ عصبه الرئيسَ، قياساً إلى الدور المحدود الذي تلعبه موارد التحديث. وعلى الرغم من أن دور الزوايا والطرق قد انحسر، نسبياً، بعد استقلال المغرب في ظل صعود مؤسّسات الوساطة الحديثة، إلا أن صعود الإسلام السياسي خلال العقود الأخيرة أعادها إلى الواجهة؛ فداخليا، تجد فيها السلطةُ مخزوناً دينياً وروحياً يساعدها على ضبط الحقل الديني والتحكّم في موارده وتوجيهها، ما حَوّلها إلى أحد مصادر القوة الناعمة التي تُوظَّف، سواء في مواجهة الإسلام السياسي أو التنظيمات اليسارية، في استثمار ثقافي وسياسي مدروس لمخزون المحافظة الكامن في بنية المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد، كان دالّاً تعيينُ المؤرّخ والروائي وأحد مريدي الزاوية البودشيشية، أحمد التوفيق، على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2002)، بكل ما لهذا المنصب من أهمية في إدارة الحقل الديني في المغرب. كما كان دالّاً أيضا انحياز الزاوية لخيارات السلطة خلال منعرج الربيع العربي، حيث دعت مريديها وأتباعَها للتصويت لصالح دستور 2011. أما خارجياً، فقد وجدت مواقع القرار والنفوذ في الغرب في الزوايا والطرق الصوفية ”إسلاماً بديلاً” عن الحركات الإسلامية، بمختلف تنويعاتها المعتدلة والمتشدّدة، التي ترى في خطابها تهديداً لمصالحها ولنموذج الحياة في المجتمعات الغربية.

من هنا، تمثل الأزمة التي تعيش على وقعها الزاويةُ البودشيشية مختبراً لإعادة طرح موقع الزوايا والطرق الصوفية في المغرب المعاصر، سيما في ظل وجود أولويات اجتماعية واقتصادية كبرى، يفترض أن تتصدّر انشغالات السلطة والحكومة والنخب. وعليه، لا يمكن أن يقنع المغاربة بعد اليوم تقديمَ البودشيشية نفسها مجرّدَ مؤسسة صوفية وروحية وأهليةً تتوسّل بالذكر والزهد والتربية الروحية من أجل ”البناء الروحي” للإنسان، بعد أن تبيّن، بالملموس، أن الأمر يتعلق بمؤسّسة مالية يتصارع ورثةُ شيخها المتوفى على مدّخراتها التي راكمتها عقوداً.

لم يعد التصوف شأناً روحياً خالصا، بل أداة ناجعة لحيازة موارد المال والنفوذ والوجاهة، والتقرّبِ من السلطة، التي ترى فيه، في المقابل، أداة موازية لضبط دينامية المجتمع، وتوجيهها بما يحافظ على نواته المحافظة الصلبة، وبما يفضي تاليا، في المدى البعيد، إلى إحلال التوازن داخل الحقلين الاجتماعي والسياسي بين موارد التقليد من جهة وموارد التحديث من جهة أخرى.

لا تبدو البودشيشية، وغيرها من الزوايا والطرق الصوفية، معنية بتطلّعات المغاربة نحو التنمية والعدالة الاجتماعية، هذا ناهيك عن صمتها الدالّ إزاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتهجير التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزّة، فلا مواقف إدانة لجرائم دولة الاحتلال، أو تضامنٍ، ولو رمزيا، مع أشقائنا في نكبتهم المشهودة.

مؤكّد أن ما حدث داخل الزاوية البودشيشية على صلة وثيقة بالمتغيرات القيمية التي تعصف بالمجتمع المغربي، بعد أن استشرى الفساد في كثيرٍ من مؤسّساته، بما فيها التي يُفترض أن تبقى في منأى عن ذلك.

by | Sep 4, 2025 | أخبار العالم

إجراء استطلاع لمعرفة اتجاهات الرأي العام في سورية حدثٌ غير مسبوق في تاريخ الجمهورية السورية، أو على الأقل منذ أكثر من خمسة عقود، إذ لطالما كانت مثل هذه المسائل محرّمة، وتدخل في إطار قضايا الأمن القومي، ذلك أن توفر مؤشّرات ومعطيات حقيقية عن اتجاهات الرأي العام، وقراءة الجمهور الواقع، والتعبير عن رؤيته إلى المستقبل، يعدّ نوعاً من البيانات التي يجب أن لا تخرُج من ضمن أدرج المخابرات، خوفاً من أن تستغلها أطراف داخلية وخارجية ضد نظام الحكم الاستبدادي.

من هنا، يمكن قراءة الاستطلاع الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، باعتباره تجربة تستحقّ القراءة والتدقيق في النتائج التي خلَص إليها، ولا سيما أن للمركز خبرة سنوات طويلة في هذا النوع من الاستطلاعات، في إصداره “المؤشّر العربي” سنوياً، باستخدام منهجيات وتقنيات متطوّرة، بشهادة أكاديميين وأصحاب اختصاصٍ عديدين.

وتأتي أهمية الإستطلاع، من أنه يضع مادة علمية بين يدي الباحثين وصنّاع القرار يمكن الاستفادة منها في قراءة الراهن السوري والمستقبل من زوايا عديدة، بعضها جرى التعتيم عليه، أو تناوله بناء على معلومات مضلّلة إلى حد بعيد، إذ طالما انبنت التصوّرات عن الأوضاع السورية بناء على حوادث معينة أو توقّعات واستشرافات، لم تكن كافية لقراءة التوجّهات، أو عبر التركيز على زاوية معينة، وتعميم تلك القراءة قسراً على مجمل الواقع السوري الذي يتصف بالتشابك والتعقيد الشديد بين قضاياه ومشكلاته وأزماته.

النسبة الغالبة لا تؤيد قيام دولة على أساس ديني، وتفضّل بدلاً من ذلك دولة مدنية

لافتٌ في الاستطلاع حجم الأمل الكبير لدى السوريين، رغم قساوة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وهذا يعني أن لدى السوريين توقّعات مرتفعة السقف في هذا الشأن، ستشكل ضغطاً على الحكومة لترشيد سياساتها والعمل الجادّ في هذا الحقل، والراهن أن في سورية ارتباطاً كبيراً بين التوجهات السياسية والتحسّن على المستوى الاقتصادي، ولا سيما أن أغلب ما جرى إعلانه من مشاريع استثمارية مستقبلية جاء لأسبابٍ سياسيةٍ بدرجةٍ كبيرة، ومن ثم، ستبقى عرضة للتطوّر في هذا المجال، وهذا ما يجب أن تدركه الحكومة.

لا يكشف الاستطلاع فقط ثقافة لدى السوري تطلب الديمقراطية والدولة المدنية وتنبذ التطرّف، بقدر ما يكشف عن وجود وعي لدى السوريين أن هذه القضايا هي تأشيرة للدخول في العالم الجديد، أو يمكن اعتباره نوعاً من التكيّف مع مسار عالمي يحبذ هذه التوجّهات، ما يعني أيضاً أن الشريحة الكبرى من السوريين، بحكم سنوات الثورة والاغتراب والاطّلاع على تجارب الشعوب، قد تشكَّل لديها وعي سياسي واجتماعي ناضج إلى حد كبير يتطلّب من صنّاع السياسات صياغة آليات مناسبة للتلاقي مع هذا التطور الملحوظ في الوعي الجمعي.

يؤشّر الاستطلاع على المستقبل أكثر من تركيزه على الراهن، كونه ينطوي على حمولاتٍ واسعةٍ من آمال السوريين وتصوّرهم المستقبل الذي يريدونه في المجالات السياسية والاقتصادية، وعلى صعيد الوحدة الوطنية، يمكن وصفه بخريطة طريق مستقبلية يحاول السوريون صياغتها، والتمنّي على صنّاع القرار أخذها في الاعتبار، وتلك الآمال والتطلّعات روافع مهمة لسورية الجديدة تمنح صانع القرار هامشاً من المشروعية، لكن تنبهه، في الوقت نفسه، إلى أن تلك المشروعية متولّدة بدرجة كبيرة من قيادته التغيير، ومن قناعة شرائح سورية كثيرة إلى أنهم شركاء في هذا التغيير، بل صنّاعه، ومن ثم، لا بد أن تكون هناك ترجمات حقيقية لهذا الأمر من خلال مخرجات ملموسة، ولا سيما على الصعد السياسية والاقتصادية، بالنظر إلى قابليّتها للقياس والمعايرة.

وضعت آراء السوريين محدّدات تجاه تحرّكات السلطة، ولا سيما في مسألة العلاقة مع إسرائيل

من المسائل التي كشفها الاستطلاع أن سورية لم تذهب إلى حد بعيد في التطرّف الديني، إذ رغم التهويل الإعلامي، ولا سيما بعد أحداث الساحل والسويداء، والزعم أن نسبة كبيرة من السوريين تتعاطى السياسة من منطلقاتٍ دينية، فقد ثبت أن النسبة الغالبة لا تؤيد قيام دولة على أساس ديني، وتفضّل بدلاً من ذلك دولة مدنية، ورغم أن من يتصدّر المشهد في المرحلة الراهنة هم شخصيات ذات خلفية دينية، على مستوى أغلب مكوّنات المجتمع السوري، وصعود الخطاب الطائفي بدرجةٍ غير مسبوقة، يفضّل الاتجاه السوري العام الدولة المدنية، وقد يعكس ذلك إدراك السوريين أهمية هذا الأمر عاملاً للخروج من الأزمة الراهنة.

آراء السوريين، وإن بدت أنها ترغب في منح فرصة للنظام السياسي للإقلاع بالبلاد إلى أفقٍ أفضل، يتوقّعونه ويفضلونه، لا يعني ذلك تفويضاً عاماً للتصرّف بقضايا السوريين، ولا سيما المصيرية، فقد وضعت آراء السوريين محدّدات تجاه تحرّكات السلطة الحالية، ولا سيما في مسألة العلاقة مع إسرائيل والموقف من استرجاع الأراضي المحتلة، ما يُضعف هامش المناورة أمام هذه السلطة، في تفاوضها مع إسرائيل، كما أنه يكشف حقيقة مهمّة حاول الإعلام الصهيوني تزويرها من أن الجزء الأكبر من السوريين يرحب بالسلام مع إسرائيل، حتى لو كان ذلك على حساب التنازل عن الأرض المحتلة.

بقدر ما يقدّم الاستطلاع بيانات مهمة يمكن للباحثين وصُنّاع السياسات الاستفادة منها، فإنه يفرض عليهم تعديل اتجاهاتهم وزوايا قراءاتهم الواقع السوري، والتدقيق ملياً بطموحات السوريين المتطوّرة، وإلا فستتضارب أبحاثهم وسياساتهم حتماً مع المضمون الحقيقي لإرادة السوريين وتطلّعاتهم المستقبلية.