by | Sep 2, 2025 | اقتصاد

أعلن رئيس شركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة ملزمة قانونياً بشأن مد خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا-2” من روسيا إلى الصين وخط الترانزيت “الاتحاد – الشرق” عبر الأراضي المنغولية، ما قد يشكل انفراجة في ملف زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى الصين بعد سنوات من تعثر المشروع.

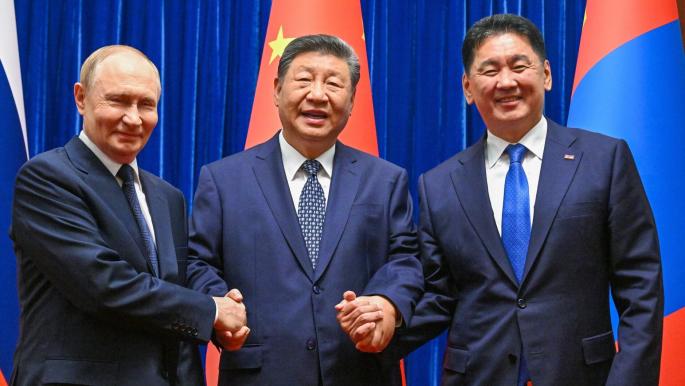

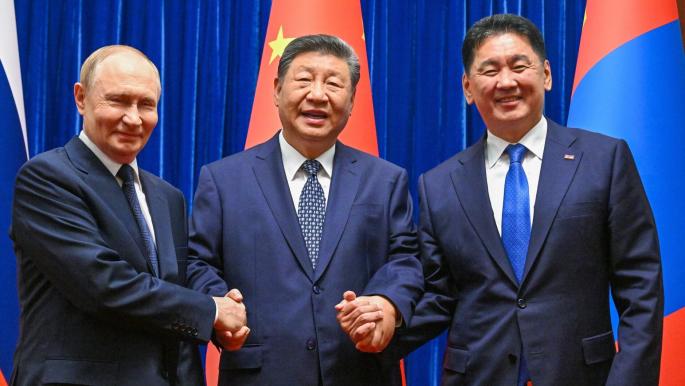

وقال ميلر، خلال مؤتمر صحافي في ختام لقاء قادة روسيا والصين ومنغوليا في بكين: “بناء على البيان الذي أدلى به قادة الدول الثلاث، روسيا (فلاديمير بوتين)، والصين (شي جين بينغ)، ومنغوليا (أوخنانغين خورلسوخ)، تم التوقيع اليوم على مذكرة ملزمة قانونياً بشأن بناء خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا-2 وخط أنابيب الترانزيت الاتحاد – الشرق عبر الأراضي المنغولية”. ومن المنتظر أن تستمر الإمدادات عبر الخط الجديد لمدة 30 عاماً، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا” من 38 إلى 44 مليار متر مكعب سنوياً، وفق ما أوضحه ميلر، مضيفاً أن شركتي غازبروم و”سي أن بي سي” الصينية وقعتا أيضاً على مذكرة جديدة بشأن التعاون الاستراتيجي تدشن مرحلة جديدة من عمل الشركاء على تحقيق مشاريع جديدة.

وأكد أن كلفة الغاز الروسي المورد إلى الصين تقل عن الغاز لأوروبا، قائلاً: “تجري إمدادات الغاز إلى الصين من حقول شرق سيبيريا، وإلى أوروبا من غرب سيبيريا. تقع حقول غرب سيبيريا على بعد مسافة تزيد كثيراً عن المسافة بين شرق سيبيريا والحدود الروسية الصينية أو الروسية المنغولية. وبالتالي، تقل أعباء إمدادات الغاز إلى السوق الصينية كثيراً. لذلك بموضوعية، السوق الصينية أقرب، والنفقات اللوجستية أقل، وبالتالي، الأسعار بموضوعية أقل”.

وحالياً، تتسلم الصين الغاز الروسي عبر خط “قوة سيبيريا” الذي قد تبلغ طاقته التمريرية القصوى 38 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال من إنتاج مجمع “يامال”، ما يفرض على موسكو وبكين إنشاء خطوط إضافية لزيادة إمدادات الغاز، بعد تعثر إطلاق الإمدادات من مجمع “أركتيك الغاز الطبيعي المسال-2” نظراً لانعدام ناقلات من الفئة الجليدية المطلوبة لا تخضع للعقوبات.

وتسعى روسيا إلى توسيع نطاق صادراتها من النفط والغاز إلى آسيا بعدما فقدت معظم قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسبب العقوبات الغربية رداً على صراعها الدائر مع أوكرانيا. وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، حيث من المقرر أن يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان رسمياً.

كان مسؤول السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف قد أكد، يوم الجمعة، أنّ شركة غازبروم المملوكة للدولة ستوقع اتفاقية “هامة” مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية “سي أن بي سي”، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين. وأضاف أنه ستكون هناك ثلاث وثائق تتعلق بـ”غازبروم”، لكنه أحجم عن التطرق إلى تفاصيل. وبدأت روسيا توريد الغاز إلى الصين عام 2019 من شرق سيبيريا عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا 1”. ومن المتوقع أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته السنوية المزمعة والبالغة 38 مليار متر مكعب خلال العام الجاري.

يأتي ذلك، وسط استعدادات أوروبية لفرض الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم السبت، عقب اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في كوبنهاغن: “لقد طلبت من الدول الأعضاء تقديم مقترحاتها الأسبوع المقبل”. وأضافت أنّ “الهدف هو مآذارة أقصى ضغط على روسيا”.

وأشارت كالاس إلى أن الخيارات المطروحة تشمل فرض حظر استيراد ورسوماً جمركية على المنتجات الروسية، إضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد شركات من دول أخرى تحقق أرباحاً من حرب موسكو على أوكرانيا.

كما دعت إلى تحرك أكثر حزماً ضد ما يعرف بـ”أسطول الظل الروسي” من السفن التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قد أعلنت، الخميس، أن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ستعرض قريباً، وذلك عقب موجة من الضربات الجوية العنيفة على كييف أسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصاً، وإلحاق أضرار بمكتب البعثة الدبلوماسية الأوروبية.

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تسعى بكين إلى تطوير قدراتها اللوجستية الداخلية وبناء مسارات بديلة لتصدير بضائعها إلى أوروبا وآسيا. وخلال السنوات الأخيرة، فرضت واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، في إطار استراتيجية تعتبر الصين خصما تجاريا يجب الحد من نفوذها، مما خلق مخاوف واسعة من تعطّل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التكاليف على الشركات.

وفي هذا السياق، برزت مدينة تشونغتشينغ (Chongqing)، أكبر مدينة داخلية صينية، كنقطة ارتكاز استراتيجية تربط بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، بعيدا عن الممرات البحرية التقليدية المعرضة للضغط السياسي مثل قناة السويس ومضيقَي هرمز وملقا. فالبنية التحتية الضخمة في المدينة، التي تشمل مستودعات مساحتها 82 ألف متر مربع وأوناشا لنقل الحاويات، تدعم حركة القطارات السريعة المتجهة إلى أوروبا وروسيا، إضافة إلى ربطها بدول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وسنغافورة. وهذا الخيار لا يتيح فقط تقليص زمن الشحن 10–20 يوما مقارنة بالطرق البحرية التقليدية، بل يسهل أيضا إجراءات التخليص الجمركي، كما أظهر تشغيل قطار آسيان السريع في 2023 الذي خفّض زمن الشحن بين هانوي وتشونغتشينغ إلى خمسة أيام، فيما تصل البضائع إلى أوروبا في أقل من أسبوعين.

هذا الخيار لا يتيح فقط تقليص زمن الشحن 10–20 يوما مقارنة بالطرق البحرية التقليدية، بل يسهل أيضا إجراءات التخليص الجمركي

ولا يقتصر الدور الاستراتيجي لتشونغتشينغ على الجانب اللوجستي، بل يمتد إلى الاقتصاد والإنتاج. فالمدينة مسؤولة عن نحو ثلث إنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة عالميا، وتعد قاعدة أساسية لإنتاج السيارات الكهربائية، ومركزا رئيسيا لتصدير ربع السيارات الصينية. هذا المزيج من الإنتاجية العالية والبنية التحتية المتطورة يجعل من تشونغتشينغ نموذجا يحتذى لتطوير ممرات برية إضافية غرب الصين، ضمن خطط بكين لتعزيز استقلالها التجاري، وفقا لتقريره أوردته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” في تموز/تموز الفائت.

أبعاد جيوسياسية نتيجة الحرب التجارية

أما الأبعاد الجيوسياسية لهذا التحرك فواضحة. فقد أظهرت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة هشاشة الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، كما كشفت جائحة كورونا مدى ضعف سلاسل الإمداد البحرية الطويلة. مع استمرار الحرب في أوكرانيا وعمليات مصادرة بعض الشحنات الصينية في 2023، بات المرور عبر روسيا أكثر مخاطرة، على الرغم من أن حجم التجارة الثنائية بين بكين وموسكو بلغ 240 مليار يورو في 2024. لذلك، تدفع الصين نحو تطوير “الممر الأوسط” عبر كازاخستان وبحر قزوين لتقليل الاعتماد على البحار والمضائق البحرية وتفادي العقبات الجيوسياسية.

ورغم النجاحات، تواجه الصين تحديات ملموسة تشمل التأخيرات الجمركية، وارتفاع تكاليف النقل، وضعف بعض البنى التحتية، بالإضافة إلى الحاجة إلى استدامة مالية طويلة الأجل، حيث يعتمد جزء من مبادرات الحزام والطريق على دعم حكومي مباشر لتسهيل حركة البضائع.

في المجمل، تمثل تشونغتشينغ نموذجا استراتيجيا لكيفية مواجهة الصين للمخاطر التجارية العالمية. فهي تقلل الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للصراعات السياسية، وتسهم في تسريع زمن الشحن، وتخفيف العقبات اللوجستية، مع توفير نموذج قابل للتكرار على طول غرب الصين لتوسيع شبكة الممرات البرية بين آسيا وأوروبا، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الصينية ويدعم أهداف بكين في إعادة تشكيل اقتصادها واستراتيجياتها التجارية في بيئة عالمية متقلبة.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت السياسات التجارية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قلقا عالميا واسعا، إذ فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على بضائع صينية وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات، مستهدفة تقليص العجز التجاري وتقويض نفوذ الصين في الأسواق العالمية. وهذا التحرك لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل جاء ضمن استراتيجية أوسع تصوّر الصين كخصم تجاري يجب الحد من تأثيره العالمي، مما دفع إلى تصاعد التوترات في سلسلة الإمداد العالمية وأجبر الشركات على إعادة النظر في مسارات الشحن التقليدية.

أظهرت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة هشاشة الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، كما كشفت جائحة كورونا مدى ضعف سلاسل الإمداد البحرية الطويلة

بسبب هذه الإجراءات، أصبحت الممرات البحرية المعتمدة على النفوذ الغربي، مثل قناة السويس ومضيقي هرمز وملقا، نقاط ضعف استراتيجية للصين، إذ يمكن لأي تصعيد سياسي أو عقوبات إضافية أن تعيق حركة التجارة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، كشفت جائحة كورونا هشاشة الاعتماد على الشحن البحري التقليدي وسلاسل الإمداد الطويلة، ما عزز الحاجة إلى حلول بديلة لتقليل المخاطر.

الصين وعوائق مبادرة الحزام والطريق

وسبق أن أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق عام 2013 بهدف تعزيز الروابط التجارية واللوجستية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل السكك الحديدية، والموانئ، والطرق، والمناطق الصناعية. ومع ذلك، واجهت المبادرة في السنوات الأخيرة عددا من الصعوبات والعقبات:

1 – التحديات المالية: اعتمد العديد من المشاريع على قروض حكومية صينية بفوائد منخفضة، مما وضع بعض الدول المستفيدة تحت ضغط ديون كبير، وأدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع أو إعادة هيكلة الديون.

2 – ضعف البنية التحتية المحلية: في بعض الدول، كانت شبكات النقل والطاقة المحلية غير مؤهلة لاستيعاب الاستثمارات الضخمة، ما أدى إلى تأخيرات تشغيلية وارتفاع تكاليف الصيانة.

3 – المخاطر السياسية والأمنية: تعرضت بعض المشاريع في مناطق مضطربة أو ذات توترات سياسية عالية، مثل باكستان، وكازاخستان، وأجزاء من أفريقيا، لأعمال تخريبية أو احتجاجات محلية، مما أثر على استمرارية تنفيذها.

مبادرة الحزام والطريق أضعفها اعتماد العديد من المشاريع على قروض حكومية صينية بفوائد منخفضة، مما وضع بعض الدول المستفيدة تحت ضغط ديون كبير

4 – انتقادات الشفافية والإدارة: شابت بعض المشاريع قضايا فساد أو إدارة غير كفؤة، مما أضر بسمعة المبادرة وأدى إلى إعادة تقييم أو إلغاء بعض الاتفاقيات.

5 – تأثير الأزمات العالمية: جائحة كورونا أظهرت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وأدت إلى تعطّل بعض المشاريع بسبب قيود السفر ونقص المواد، فيما أدت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التكاليف وتأخير بعض الخطوط الحيوية.

ونتيجة لهذه التحديات، اضطرت بكين إلى إعادة تقييم بعض مشاريعها، والتركيز على ممرات استراتيجية قابلة للتكرار داخليا، مثل تطوير ممرات برية عبر تشونغتشينغ وغرب الصين، التي تقلل الاعتماد على الممرات البحرية الدولية وتضمن تحكما أكبر في سلسلة التوريد.

by | Sep 1, 2025 | اقتصاد

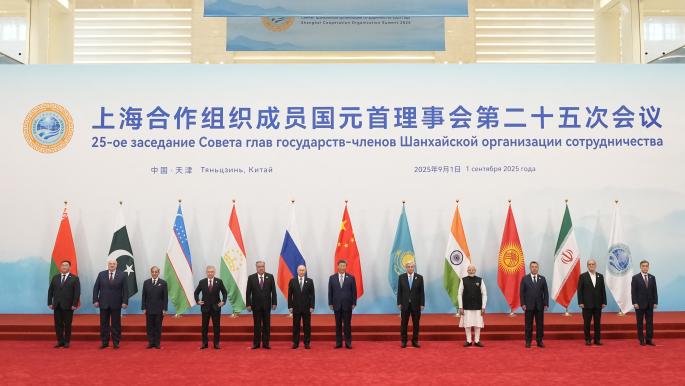

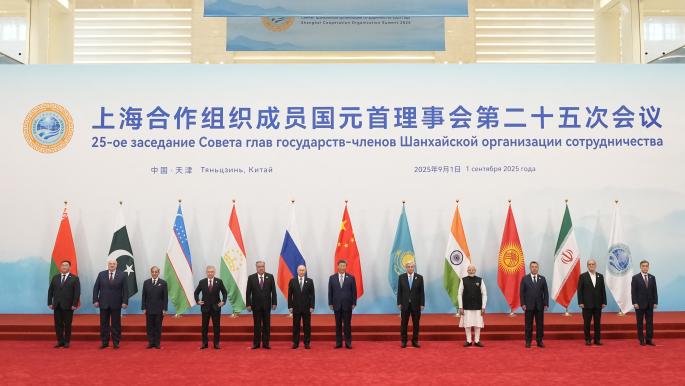

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده ستزيد استثماراتها وقروضها لشركائها في العالم، في الوقت الذي عرض فيه خطة لتعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة أمنية إقليمية بقيادة الصين وروسيا. وقال شي إن الصين ستقدم منحاً بقيمة ملياري يوان (275 مليون دولار)، للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الحالي، إلى جانب تقديم قروض بقيمة عشرة مليارات يوان للبنوك الأعضاء في اتحاد بنوك المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفت إلى أن استثمارات الصين في الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة تجاوزت 84 مليار دولار، وأن حجم تجارتها الثنائية السنوية مع الدول الأعضاء الأخرى تجاوز 500 مليار دولار. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شي قوله أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الصين ويشارك فيها عدد من قادة الدول، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: “علينا توسيع نطاق التعاون واستغلال كامل إمكانات كل دولة حتى نتمكن من الوفاء بمسؤوليتنا تجاه السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.

و”شنغهاي للتعاون” منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول، هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في تموز/ تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب، هما: أفغانستان، ومنغوليا. وتضم المنظمة أيضا 14 دولة بصفة “شركاء حوار”، هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن القمة التي تعقد في مدينة تيانجين الصينية تضم أقرب حلفاء شي الدوليين، وتعد من أبرز القمم الدبلوماسية خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من عقد. وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية، إذ تعطل رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية تدفقات التجارة الدولية، مع استمرار اشتعال الحروب الإقليمية. ودون تسمية أي دولة، دعا شي المجموعة إلى “معارضة عقلية الحرب الباردة، ومواجهة الكتل، ومآذارات التنمر”، في إشارة مبطنة إلى ما تعتبره بكين أساليب الولايات المتحدة في الحرب التجارية الراهنة.

وقال شي: “يجب أن نستفيد من السوق الضخمة… لتحسين مستوى تيسير التجارة والاستثمار”، وحث التكتل على تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ودعا شي إلى إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون “في أقرب وقت ممكن”، وهو مؤسسة سعت بكين إلى إنشائها منذ عام 2010. كما أعلن عن خطط لتنفيذ 100 مشروع “صغير وجميل” لتوفير سبل العيش في الدول الأعضاء، وتوسيع الفرص التعليمية، بما في ذلك مضاعفة المنح الدراسية المخصصة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وفي حين أن المبالغ التي تعهد شي بتقديمها لدول المنظمة تعتبر ضئيلة مقارنة بالدعم المالي البالغ 50 مليار دولار الذي تعهد به شي لأفريقيا العام الماضي، فإن المنح والقروض الموعودة تمثل خطوة إلى الأمام مقارنة بالسنوات السابقة التي كان الدعم الصيني فيها لدول المنظمة دعما “خطابيا إلى حد كبير”، وفقا لإريك أولاندر، المؤسس المشارك لمركز أبحاث “مشروع الصين – الجنوب العالمي”.

(الدولار = 7.1529 يوان)

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

by | Aug 29, 2025 | اقتصاد

في تحول استراتيجي لافت، تقترب الصين والهند، غالباً بدافع الضرورة، من تعزيز شراكة اقتصادية تعكس تحولات في المشهد الجيوسياسي العالمي، مدفوعة بالسياسات الحمائية المتزايدة التي تنتهجها إدارة ترامب في ولايتها الثانية.

ويزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الصين، الأحد القادم، للمرة الأولى منذ عام 2018، في لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، والتي تجمع قادة من الصين والهند وروسيا وإيران ودول أخرى.

هذه الزيارة تكتسب أهمية استثنائية في ظل فرض واشنطن تعريفات جمركية مزدوجة بنسبة 50% على صادرات الهند، ما أدى إلى تدهور العلاقة التجارية بين نيودلهي وواشنطن، وفتح الباب أمام بكين لتعزيز مكانتها شريكا اقتصاديا بديلا. وشكّل رفع التعرفة الأميركية إلى 50% تحدياً كبيراً للشركات الهندية، التي تعتمد بشكل واسع على السوق الأميركية، أكبر وجهة لصادراتها العام الماضي. وتشير تقديرات بنك ستاندرد تشارترد، ونقلاً عن فاينانشال تايمز، إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الهندي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

تصالح بعد اشتباكات الهيمالايا

تأتي زيارة مودي عقب تحركات دبلوماسية صينية في آب شملت اقتراحات بإعادة فتح المعابر الحدودية، وتسهيل إصدار التأشيرات، فقد أُعلن في السياق عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة التي توقفت منذ خمس سنوات.

وسبق للبلدان أن خاضا اشتباكات دموية في منطقة لاداخ عام 2020، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود. لكن مؤخراً، اتفق الطرفان على سحب بعض القوات وتفعيل آليات دبلوماسية للتخفيف من الضغوط المتبادلة ، يدفعهما إلى التعامل كشركاء وليس كخصوم دون الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع الحدودي.

تسبب قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الهند – بما في ذلك المنسوجات والفحم وبعض المنتجات الزراعية – في ضغوط كبيرة على الاقتصاد الهندي، إذ كانت السوق الأميركية تشكّل واحدة من أكبر أسواق التصدير للسلع الهندية.

في المقابل، لم تُفرض الرسوم نفسها على الصين، التي سارعت إلى عرض توسيع التعاون الاقتصادي مع نيودلهي، متعهدة بإمدادات أساسية في مجالات التكنولوجيا، والأسمدة، والطاقة، والآلات الثقيلة. كما أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدية والمترو.

مراجعة هندية للأولويات

تشير تقارير إعلامية إلى أن تحول الموقف الهندي يعكس استراتيجية جديدة للانفتاح على بدائل متعددة بعيداً عن “الحصار الغربي”، مع الميل إلى سياسة توازن إقليمي تشمل التعاون مع الصين وروسيا، دون التخلي عن شراكاتها الغربية مثل مجموعة “الرباعي” (الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، الهند).

ويرى محللون أن نيودلهي تسعى لتعزيز مكانتها بصفتها محور توازن في عالم متعدد الأقطاب، خصوصاً مع تآكل الثقة في واشنطن بفعل قرارات تجارية تعتبرها الهند تعسفية.

بحسب بيانات السنة المالية 2023–2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والصين حوالي 118.4 مليار دولار، متفوقاً على قيمة التجارة مع الولايات المتحدة التي بلغت 118.3 مليار دولار.118.4 مليار دولار، متجاوزاً بقليل نظيره مع الولايات المتحدة (118.3 مليار دولار).

وتشير وزارة التجارة الهندية إلى أنه في 2023–24 استوردت نيودلهي منتجات صينية بقيمة 101.74 مليار دولار، مقابل صادرات إلى الصين بقيمة 16.65 مليار دولار، ما يؤكد التفاوت الكبير في التوازن التجاري. وتسعى نيودلهي إلى إنشاء نظام مراقبة الواردات، بهدف الحد من تدفق السلع الصينية الرخيصة، التي زادت من شدة العجز التجاري معها، وهو ما يتوقع أن يبحثه الطرفان.

وما بين عامي 2015 و2025، ارتفع إجمالي التجارة بين البلدين بنسبة 81%، من 71 مليار دولار إلى نحو 128 مليار دولار. إلا أن التوازن في هذا التبادل يميل بشدة لصالح الصين:

واردات الهند من الصين: 113.5 مليار دولار

صادرات الهند إلى الصين: 14.3 مليار دولار فقط

العجز التجاري: 99.2 مليار دولار (رقم قياسي)

هذا التفاوت الكبير دفع نيودلهي لإطلاق نظام مراقبة واردات جديد يهدف إلى كبح تدفق السلع الصينية الرخيصة، وهو موضوع مرشح للبحث خلال لقاء مودي وشي.

كما تتوقع تقارير اقتصادية، أبرزها تقرير DHL Trade Atlas 2025، أن تسهم الهند بنسبة 6% من نمو التجارة العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ12% للصين و10% للولايات المتحدة، ما يعزز أهمية دورها المستقبلي محورا تجاريا عالميا.

موازنة بين التحالفات

رغم الخلافات التاريخية، تتجه بكين ونيودلهي نحو شراكة انتقائية قائمة على الضرورة الاقتصادية، وليس على توافق سياسي شامل. ويبدو أن الضغط الأميركي، وخاصة السياسات الحمائية التي تبناها ترامب، أدى بشكل غير مباشر إلى تسريع هذا التقارب.

في المحصلة، تسعى الهند إلى تحويل خلافاتها مع الصين إلى شراكة محدودة تعزز موقعها في الساحة الدولية، وتخفف اعتمادها على طرف واحد. لكن يظل أمامها تحدٍ رئيسي: جسر فجوة العجز التجاري الضخم مع الصين، وتعزيز قدرتها التصديرية، بما يحقق نوعاً من التوازن في هذه العلاقة المتنامية.

وبالطبع قد تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى تقارب الهند مع الصين، مما يضعف مساعي واشنطن والغرب عموما لتعزيز الشراكة مع نيودلهي. وعلى الرغم من جهود إدارات أمريكية متعاقبة، بما فيها إدارة ترامب الأولى، لبناء تعاون استراتيجي مع الهند، إلا أن هذا المسار يبدو مهدداً بعد أكثر من نصف عام من بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي.