جحيم الملل.. كيف دفع البشر نحو الحرب أحيانا ولازمهم فيها طويلا؟

ليس المللُ فراغًا في جدول المواعيد، بل فراغٌ في المعنى. لحظةٌ تُطفئ ضجيج العالم فتكتشف أنّ ما يملأ يومك لا يلامس جوهرك. حينئذٍ تشعر كأنك واقفٌ خارج اللعبة؛ تتحرّك الأشياء من حولك من غيرك، وتتحرّك أنت بينها بلا سببٍ مُقنع. تلك اللحظة مزعجة، نعم، لكنها أيضًا نافذة صغيرة على الحرّية: توقفٌ عن الركض يسمح بسؤالٍ قديمٍ وجارح: ما الذي يستحق أن تُبذَل له الحياة؟

في الأوقات الطويلة من السلم، أو في الفواصل الممتدّة بين المعارك، يتراكم هذا الشعور مثل غبارٍ دقيقٍ على الروح. لا يهدأ إلا بفعلٍ يملك وزنًا ومعنى، فعلٍ يوازن بين ما نستطيعه وما يشعرنا بالتحدّي. فإذا هان التحدّي دوّخنا السأم، وإذا جاوز طاقتنا أرهقنا القلق.

وبين هذين الحدّين يندفع الناس إلى “الفعل الكبير”؛ هناك تتحوّل الرتابة إلى رغبة جامحة في كسرها، أحيانًا بخلق حياةٍ لها معنى الرسالة، وأحيانًا، على نحوٍ أكثر خطورة، بالارتماء في أحضان العنف الذي يعد بالكثافة واليقين والانتماء.

تلك الفجوة بين ما نستطيع فعله ومعنى ما نفعله، بين ما نقدر عليه وما يُشعِرنا بأننا أحياء، ليست شأنًا فرديًّا فحسب؛ إنها شأن اجتماعي عام يظهر كلّما ازدحمت حياتنا بخياراتٍ سطحيةٍ تخلو من مقصد. عندها يغدو الملل حيلةَ التاريخ لاستدعاء الأسئلة المؤجّلة: ما العمل إذن؟ وأيُّ فعلٍ يمكن أن يملأ هذا الفراغ، وأيّ فعل يُعمِّقه؟

الشعور المعقد

في كتاب “رأسي يتصدع”، سيكولوجية الملل يشير جيمس دانكيرت وجون د إيستوود في محاولاتهما لتعريف الملل إلى أنه افتقاد للقوة الفاعلة، وللارتباط بمن حولنا، مؤكدين أنه مثل الجمال؛ يقع في عين الناظر، فما يُسعد أحدهم قد يورِّث غيره الملل.

فسيولوجيًّا يعرف الأطباء الملل، ويقولون إنه انخفاضٌ في نشاط قشرة الدماغ أمام مثيراتٍ واهية؛ فينشّط الدماغ شبكاتٍ أخرى فتظهر أحلامُ اليقظة طلبًا للاهتمام. إنه حالة نعبرها كما نعبر أيّام الطقس السيّئ.

وبيولوجيا نميل نحو الانشغال الذهني، ونشعر بعدم الراحة حين تكون قدراتنا الذهنية غير مستغلة بالكامل، يشبه الأمر سوء التغذية، الملل هنا إشارة تشبه الجوع عند نقص التغذية، تدفعنا لأن نبحث عن هذا الانشغال، إنه إحساس قوامه غياب شيء ما والدافع لملء هذا الغياب، تعمل فيه آليتان؛ إمكانات ذهنية غير مستغلة، ومعضلة الرغبة.

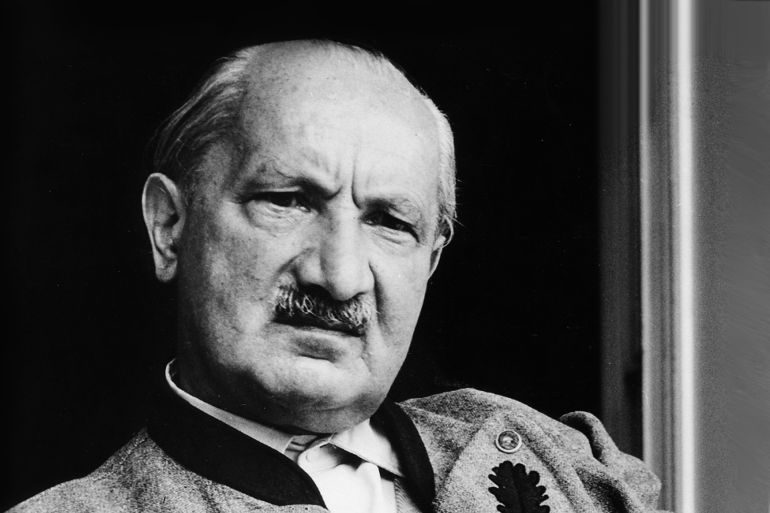

يصف مارتن هايدغر درجاتٍ للملل: الملل السطحي، مثل شعور مرور الوقت ببطء في محطّةٍ يتأخّر فيها القطار، وملل اللقاءات العابرة التي تنتهي بلا أثرٍ معنوي، نتطرق فيها للحديث عن الطقس والأبناء وقصص أخرى، إنها لحظات من الارتباط بالعالم، لحظات جميلة لكنها بعد أن تنتهي تخلف شعورا بأنها كانت مملة، وأخيرًا الملل العميق حين يبدو الكفاحُ اليومي بلا مغزى! فراغٌ مرعب حين نعجز عن خلق معنًى مُرضٍ، فتنطفئ القوّة وتغدو الحياة كأننا نقف على حافة هاوية. ويختصر ليو تولستوي المعضلة بأنّ الملل “رغبةٌ في الرغبات”.

تكمن “معضلة الملل” في حقيقة أنك تريد أن تقوم بشيء، لديك الرغبة في التدفق والانخراط في أمر ما، ولكن لا شيء يلوح في الأفق، يختلف الملل عن الإحباط؛ في الإحباط نُحرم من تحقيق هدف ما، لكن الملل هو أن نفتقد الهدف من الأساس، نريده لكننا لا نعرف كيف نحدده، يملؤنا الألم بسبب حاجة لا نعرف سبل إشباعها أصلا، وليس الأمر أننا حاولنا ولم نتمكن.

بهذا المعنى لا يكون الملل غيابًا للحركة بقدر ما هو غيابٌ للبوصلة. يمكن لليوم أن يفيض بالمهامّ ومع ذلك نشعر بأننا خارج ذواتنا. وما يعيدنا إلى الداخل ليس مزيدًا من الانشغال، بل فعلٌ يمتلك توازنًا صحيًّا بين ما نتقنه وما يستفزّ قدراتنا. هناك فقط يتبدّد الزمن وتتّقد الحواس؛ لا لأننا هربنا من السأم، بل لأننا لمسنا ما يمنح العمل قيمة.

الملل.. صانع الحضارة وأصل الشر

يتمثل جوهر الحياة في الرغبة والاجتهاد والاشتياق كما يقول المفكر والفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور، والسعادة حصيلة مؤقتة لإشباع الرغبة، وما أن تتحقق حتى تظهر رغبة أخرى، وقدرنا -في رأي شوبنهاور- هو أن نعاني معظم الوقت؛ إما بسبب الألم الناجم عن عدم تحقيق الرغبة بعد، أو الملل الناشئ عن عدم وجود رغبة للسعي وراءها.

ومن هنا يفهم المرء لماذا يُطفئ التحدّي المناسب مللًا مزمنًا: لأنّه يُعيد توزيع الانتباه على هدفٍ واضح، ويمنحنا اختبارًا محسوسًا للجدوى. وحين تتعذّر هذه الشروط طويلًا، يشتدّ الإغراءُ بأي إطارٍ جاهز يَعِدُ باليقين والامتلاء السريع.

لذا يقول شوبنهاور “نعتبر محظوظين للغاية إذا كان لا يزال هناك شيء نتمناه ونسعى وراءه لكي نستمر في اللعبة بأن نحول الرغبة إلى إشباع، ويتحول الإشباع إلى رغبة جديدة، فإذا كانت وتيرة هذا التحول سريعة، نسمي هذا السعادة، وإذا كانت بطيئة، فهو الحزن، وحين يصيبها الجمود يكون الملل المروع المتمثل في الحنين للحياة دون شيء محدد نعلمه”.

هذا الشعور الذي لازمنا بصور مختلفة سجل تاريخا طويلا اجتماعيا وفلسفيا وأدبيا وفنيا، وهو تاريخ معقد ومثير؛ كيف كانت حياتنا ستكون لو رضي أسلافنا بالبقاء دون أن يُشغلوا أذهانهم؟ ماذا لو كانوا قد قنعوا بالبقاء حول نار المخيم مفتقدين الإحساس بالدافعية للاستكشاف، والإبداع، والفهم، لتكون حياتهم قصيرة وغير مثمرة؟ لكن الملل مثل الألم، إشارة مهمة تخبرنا بأننا بحاجة إلى القيام بفعل لكي نحقق إمكاناتنا بصورة كاملة، ومن هنا بدأ الإنسان في بناء الحضارة.

لكنّ الإشارة ذاتها قد تُدفَع إلى أقصى حدودها فتتعاظم الرغبة في “الفعل الكبير” على طريقةٍ تُقصي التأمّل الأخلاقي: هنا يصير الملل وقودًا لأنواعٍ من الشرّ، كما قال الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيجارد. ففي رأيه أننا لو ابتعدنا عن مبدأ اللذة، وتناسينا شبح الملل، فسنتجه إلى أكثر طرق الحياة أخلاقية، وسيتوقف الملل عن التسبب في اضطراباتنا.

يقول برتراند راسل في كتاب غزو السعادة إن الحروب والمجازر وكل الاضطهادات كانت ملاذا ضد السأم، وإن البشر فضلوا النزاعات مع الجيران على الرتابة اليومية، ويؤكد أننا نسأم أقل مما كان يسأم أجدادنا لكننا نخشى السأم أكثر، ولا نعتبره جزءا من قدر الإنسان الطبيعي، بل نرى أن بوسعنا تجنبه ببحث نشيط عن الأحاسيس، يرى راسل أيضا أن السأم مشكلة حيوية بالنسبة للعالم الأخلاقي، لأن الخوف منه كان السبب في نصف خطايا البشر.

الملل العميق هو ما يحتاج إلى حدث جذري يعيد معنى الحياة، ليمكن التخلص منه، قد يكون صدمة أو حربا ” تنعش الروح”، كما يشير يورغ كوسترمانز في كتاب قارئ دراسات الملل “Boredom Studies Reader”، وربما يفسر الأمر تحليله لإحدى روايات الكاتب البلجيكي إلفيس بيترز، وهي تحكي عن مجموعة من المراهقين يدفعهم الملل وحده إلى التسلية عبر التمشية على جسر من غير المعتاد أن يسير عليه المشاة، يحدثون شغبا ويفاجئون السائقين بوجودهم وبأفعالهم، إنهم بعيدون لكن تأثير وجودهم يربك السائقين، وتصطدم إحدى السيارات بالجسر، فيهرع الناس للإنقاذ بينما المراهقون يلتقطون الصور وينسحبون في هدوء.

هذا ما اعتادته المجموعة، وبمرور الوقت يصبح الملل أعمق، وللتغلب عليه يصبح عنفهم أكثر تعقيدا، يكتشفون اهتمامات مختلفة وينفصل بعضهم عن المجموعة وينضم آخرون، في الأحداث يكتشف القارئ أن أحد “الأطفال” في المجموعة هو من يبتكر هذه الأفكار ويقود أصدقاءه وأنه وحده من لديه بالفعل ميول نحو العنف، أما الآخرون فيشاركون لدفع الملل، لكن كوسترمانز يلتقط فكرة مهمة؛ هؤلاء المراهقون لا يرتكبون العنف، ولا يشعرون حتى بأنهم يتورطون فيه، إنهم فقط يتسببون فيه ويراقبونه، إنه عنف بالوكالة، وهو كافٍ لإشباع رغبتهم في كسر الملل.

فهل يمكن القول -على نطاق أوسع- إن شرارة حرب ما عبر التاريخ انطلقت لأن أحدهم كان مهتما – بدافع الملل فقط- بأن يُحدث عنفا ليراقبه ويكسر هذا الملل؟

الحرب العالمية الأولى

تشير دراسةٌ أكاديمية (جامعة كامبريدج، 2010) إلى أن الملل كان دافعًا لبعض الحروب في التاريخ القديم بالفعل؛ فالملك بيروس الإيبيري -بحسب المؤرخ اليوناني بلوتارخ- خاض معارك “كي لا يملّ”.

لكن العصر الحديث أكثر إظهارًا لتأثير الملل؛ إذ لم يعد شعورًا خاصًّا بالنبلاء بل أصبح مللًا شيوعيًّا، أو ربما “ديمقراطيًّا” بتعبير الكاتب مايكل هوارد، يتوزع على الناس ويصيب فئات المجتمع كافة، من قرار إعلان الحرب إلى شابٍّ سئم العمل البسيط فالتحقَ بالجيش جنديًّا، إلى جنودٍ طال انتظارُهم في الخنادق فازدادوا قسوة.

يبدو الملل في غمرة الأسباب الاقتصادية والسياسية بعيدا عن تصور السياسيين والأكاديميين، لكنه عامل اجتماعي وثقافي حاضر بين الناس العاديين، في مجتمع يخلو من السرديات الدينية أو الثقافية الكبرى، تحمل الحروب جاذبية خاصة، تصبح ترياقا ضد الملل اليومي، يستعيدون من خلاله الشعور بالقدرة على الفعل.

وهو مزاج وإن كان لا يمكن قياسه بدقة لكن يمكن رصده في الفن والشعر والفلسفة والأدب، تظل الأمزجة غامضة لكن هذا لا يعني كونها أقل واقعية أو أهمية.

تصور البعض -وفق الدراسة- أن التقدم الاقتصادي والسياسي في العصر الحديث إلى جانب السيطرة التقنية على الطبيعة وظهور طبقة من الأثرياء والمهندسين المبدعين ونقابات العمال ونشطاء حقوق المرأة وظهور حركة التنوير وارتفاع الأجور وانشغال الناس بمجموعة كبيرة من الأنشطة التي تعني لهم السعادة، كلها عوامل ستجعل البشر أقدر على التوصل لتسويات سلام، وبالفعل عقد عدد من مؤتمرات السلام والاتفاقيات الدولية في جنيف ولاهاي، وبدا من غير المنطقي أن أمة ستسعى للاستيلاء على ثروات أمة أخرى في العصر الحديث وبالتالي، لن تنشب الحروب.

لكنّ التحضّر جلبَ معه اغترابًا ومللًا، وأيقن الناس العاديون أنهم خارج صناعة القرار، فاستفحل وباء الملل. وداخل هذا المزاج، استقبل شباب أوروبا إعلان الحرب العالمية الأولى في تموز/تموز 1914 بحماسٍ عارم: كتب السياسي الألماني يوهان بيكر أن “نداءَ حربٍ عالمية عظيمة يعني أن الناس لن يظلّوا يتعفّنون على مكاتبهم”، ورأى مواطنه الرسام فرانتس مارك أنّها “حربٌ ضدّ عدوّ الروح الأوروبية الداخلي الخفيّ”.

هكذا انضم المجندون من الشباب الأوروبي ليكونوا جزءا من “حدث تاريخي عظيم”، وكانت الحرب في رأيهم نهاية لملل طويل، كانوا يأملون الشعور بالقوة والقدرة على الفعل، أو على الأقل “موتا مجيدا”.

فصول تالية من الملل

المفارقة أن الشعور الذي ساق كثيرين إلى الحرب كان في انتظارهم هناك: فصولٌ طويلة من الملل تتخلّلها لحظات رعب. في الخنادق قلّت القرارات الشخصية، ولم يُستعد شعور الفاعلية. شهورٌ من الانتظار، وتسعة ملايين قتيل، والباقون يجرّبون عبثيةً مُنهِكة.

مع ذلك، فحينما شارك العائدون من الجبهة -بعد نحو عقد من الزمان- تجاربهم عن الحرب، بدا من كتاباتهم أن أكثر ما علق في الذاكرة هو شعورهم بالرفقة، روايات مثل “هدوء على الجبهة الغربية” لإريش ماريا ريمارك التي قدمت عام 1928، و”وداعا لكل ذلك” لروبرت غريفز التي صدرت عام 1929، نقلت تلك الصداقة العميقة بين الجنود، والشعور بالتضحية وكثير من الفضائل الأخرى، فأعادت تلك الكتابات للحرب رومانسيتها وتجاهلت فظائعها لتعود الصورة بأنها قد تكون حلا حينما تكون الحياة مملة وبلا هدف.

فحين تغيب عن المجتمع قصّةٌ جامعة ذات مضمونٍ أخلاقيٍّ ملموس، تتضخّم السرديّات التي تقدّم وعدًا بالمجد والاصطفاف والبطولة. هنا لا يكون العنفُ مجرّد حلٍّ سياسيّ، بل وسيلةً لإعادة تشكيل الذات والجماعة بأسرع طريقة. ما يضعف سحر هذه الرومانسية هو وجود بدائل واقعية تمنح الإحساس نفسه بالكثافة والجدوى: مشروعٌ عامّ، معرفةٌ نافعة، تضامنٌ يُرى أثرُه، ومساحاتٌ تُتيح للشباب أدوارًا حقيقية لا صوريّة.

وعلى ما يبدو فقد كان البشر في تلك السنوات على موعد مع الرتابة، والملل، فبعد الحرب العالمية الأولى، شهد العمل تحولا ملحوظا من العمل الخطر الذي يتطلب مجهودا بدنيا إلى العمل الخفيف والمكرر في المصانع.

بعد الحرب الأولى تحوّل العملُ من شغلٍ خطرٍ مجهد إلى أعمالٍ خفيفةٍ مكرّرة في المصانع: مهماتٌ بسيطة لسنواتٍ طويلة؛ رتابةٌ ممتدّة. ويمكن قولُ الشيء نفسه عن حروب لاحقةٍ وبعثات حفظ السلام وحتى “الحرب على الإرهاب”: زمنٌ طويل من الانتظار بين ومضات العنف.

وبالعودة لدراسة كوسترمانز نجده يقول إن كثيرًا من الجنود لم يرَ الحربَ مغامرةً ضد الملل أصلًا؛ فقد تطوعوا أو دخلوها بدافع الواجب. أمّا من قصدها لكسر الرتابة فاستمدّ متعته لا من العنف ذاته بل من اختبار الخوف أو اكتساب مهارةٍ جديدة تمنح معنى للكفاءة، كما في شهادة قنّاصٍ بريطانيٍّ قال إنه كان يستمد متعته من دقّة التصويب أكثر مما كان يفعل من إزهاق الأرواح.

الفضاء الرقمي.. حيث الحرب لا تكفي لدفع الملل

في بحث نشرته مجلة سبكترا (SPECTRA) في كانون الأول/كانون الأول الماضي تشير الباحثة إلى أن الملل يعتبر “المزاج الأساسي للحداثة”، إنه “تجربة بلا صفات”، وعنصر خفي في الحياة اليومية والوجود الاجتماعي، ولهذا فهو يظهر فجأة، ويعد ظاهرة اجتماعية لها آثار عميقة، ويبقى متجذرا في التاريخ وإن كان عصيا على الاعتراف التاريخي، لكنه يتخذ اليوم شكلا مختلفا، إذ توفر التكنولوجيا الحديثة الكثير من الوقت.

تُوفّر التكنولوجيا وقتًا فائضًا بالفعل لكنها تَعدُنا في الوقت نفسه بتسليةٍ لا تنقطع. نهرب إلى الشاشات؛ نسترخي ونقلب الإشعارات على هواتفنا. نبدو مرتاحين ومستلّين ونحن في الحقيقة بعيدون عن ذواتنا، ويخايلنا عبثُ الفعل ذاته؛ فلا أمان من الملل.

دخلت الحروب في مشاهداتنا أيضا، وهنا تتبع الباحثة تأثير المشاهدة المستمرة للحروب، الذي بدأ بتفجير أولى القنابل الذرية في هيروشيما وناغازاكي، تجسد حينها مفهوم الإبادة المطلقة في صور ملموسة يمكن أن يراها الجميع، لكنها جعلت المأساة المستمرة لـ”الآخر” غير المحظوظ (سواء كان مسماه غير الأوروبي أو المستعمَر أو المهمَّش) أمرا مقبولا باعتباره أمرا واقعا، و”مملا على نحو مرهق” كما يشير البحث.

في الحروب التالية أحاطنا فيض من البيانات والصور للأحداث، وحولت الصورة الفورية للحروب معاناة الشعوب إلى مادة بصرية قابلة للتداول وإثارة عواطفنا، ومن خلالها صارت الحروب تصنف؛ بعضها أكثر “فائدة” أو “أهمية” من الأخرى، ونتج عن هذا الفيض الذي يحاصرنا في كل الوسائط؛ في السينما والتليفزيون ومواقع التواصل، تبلد المشاعر اتجاه صور الموت والدمار.

مع تحولنا إلى مستهلكين سلبيين أكثر من كوننا فاعلين نشطين، تتراكم لدينا حالة من انعدام المعنى تزج بنا ناحية الملل مرة أخرى.

أسهم دور الإعلام وإنجازه في تمثيل الحرب وإعادة تجسيد وحشيتها، وفي دمجها بشكل ما داخل الخوارزميات، لتصبح جزءا من نسيج الحياة اليومية في القرن الحادي والعشرين، هكذا في خضم الترفيه والصور والتسلية، تدمج صور الحروب لتتجاور مع صور القطط والمشاهير، وصارت المعلومات والبيانات الخاصة بها مصدرا للشعور بالملل كأي محتوى آخر.

هكذا يتكاثر اللامعنى لنندمج في جماعةٍ لا مبالية، فتغدو الأحداث المهمّة مشاهد عادية تفقد أهميتها، وتخبو أصداء الصور المؤلمة في فضاءٍ رقميٍّ واسع. في النهاية، نحن شهودٌ على العادي اليوميّ والمأساوي الاستثنائي معًا، على وجبات الطعام التي ينشر صورها أصدقاؤنا والمشاهير، وعلى الأزياء والأفكار، وعلى الأشلاء الممزقة للأطفال الذين يحملون أسماءنا وأسماء أبنائنا، وعلى كل المجازر والحروب. الشهادةُ فعلٌ جوهريٌّ في صناعة التاريخ، لكننا محاصرون بثقافةِ ذنبٍ ومللٍ متلازمَين. الملل ليس خيارًا، لكن وعيَه واتّخاذ قرارٍ عمليٍّ إزاءه قد يساعداننا على مقاومة ما يستعمر كياننا بلا هوادة.

الفيض الرقمي إذن يقدّم لنا تسليةً لا تنتهي، لكنه لا يقدّم بالضرورة هدفًا من هذه المشاهدة. ومع تكرار المشاهدة تتسطّح المآسي على الشاشة وتفقد قدرتها على استدعاء الفعل. لذلك لعل العلاج لا يكمن في الانغلاق التامّ عن المحتوى ولا في الغرق فيه، بل في تأديب الانتباه. نضع لأنفسنا جرعات محددة من التعرض للمشاهد اليومية أو المأساوية، تليها مشاركةٌ عملية أو حركة تغييرية تعيد لأنفسنا رونقها وتعطي للخبر وزنه.

وإذا كان المللُ ينزلقُ بنا أحيانًا إلى الفعل الخاطئ، فالعلاج أن نهيّئ شروط الفعل الصحيح، ربما علينا أن نجد التوازن بين مهاراتنا وتطويرها، وتحدي أنفسنا باستمرار وبشكل معقول. ربما علينا أن نجد لأنفسنا أدوارًا ذات أثر في مجتمعاتنا ودوائرنا، وعلى المؤسسات والحكومات أن تفتح الطريق للشباب كي يختبروا المعنى والقيمة، والالتزام برسالة تعصمهم من الملل ولا تستغل عطشهم للفعل الكبير لدفعهم في مسارات مدمرة. بهذا المعنى، لا يكون الملل قدرًا، بل إشارةَ إنذارٍ مبكّرة إلى حاجةٍ للمعنى. ويكون السؤال لا كيف نقتل الملل؟ بل أيُّ معنًى جديرٌ بأن يملأ هذا الفراغ؟