من المُستغرَب أن نرى جهات عربية تندّد بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن “إسرائيل الكبرى”، وتطالبه بتوضيحات عما يعنيه وكأنها تسمع بهذا المصطلح أول مرّة. تكمن المشكلة الحقيقية في أن ثمّة من يريد في العالم العربي أن يقتنع ويُقنع بأن “إسرائيل الكبرى” مجرّد وهم لا يمكن أن يتحقق بسبب المواثيق الدولية، بل حتى مصالح الدول الكبرى والديمقراطية، وهناك من يستشهد على صحّة موقفه بإعلان دول غربية عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية على البقعة الجغرافية التي أقرّتها اتفاقية أوسلو. ما يسعى إليه هذا المقال لا يتعدّى محاولته التذكير (على مبدأ “شهد شاهد من أهله) بأن القوى الغربية الكبرى هي من استولدت هذا الكيان ليلعب دوراً وظيفيّاً لخدمة الغرب في شراكة جينية كانت الأيديولوجيا الدينية (ولمّا تزل) الواجهة لمصالح كبرى عابرة للجغرافية، وأن لا فرق جوهرياً بين صهيوني علماني وآخر متشدّد دينيّاً في هذه المسألة التي يبدو أنها لم تخطر على بال الساعين إلى الالتحاق بالاتفاقات الإبراهيمية.

هناك مصادر عديدة لو أراد هذا المقال ذكرها لاحتاج إلى صفحاتٍ وصفحات، لكن يكفينا أن نعود إلى بضعة مصادر لندرك أن فكرة “إسرائيل الكبرى” كانت الغاية والهدف للحركة الصهيونية، حتى قبل سنوات من قيام دولة الاحتلال عام 1948. هربرت سايدبوتهام (1872-1940) صحافي صهيوني بريطاني، وأحد مؤسّسي اللجنة الصهيونية في فلسطين البريطانية. كان ينادي قبل بداية الحرب العالمية الأولى بقيام “الدولة اليهودية في فلسطين” خدمة لمصالح الإمبراطورية البريطانية، وعلى وجه التحديد في قناة السويس بعد تفكّك الدولة العثمانية. وفي كتابٍ جمع فيه مقالاتٍ له تحت عنوان “إنكلترا وفلسطين: مقالات لاستعادة الدولة اليهودية” (لندن، كونستابل، 1918) يشدّد سايدبوتهام على أن “فلسطين بشاطئها المطلّ على البحر الأحمر هي المفتاح الأساسي للتجارة مع الهند” (ص22)، متسائلاً، في الوقت نفسه، “إلى أي حدٍّ تتطابق فكرة الدولة اليهودية في فلسطين مع مصالح الإمبراطورية البريطانية؟ أو لنسأل أولاً ما هي المصالح البريطانية، وإن وجدناها تتوافق مع إنشاء دولة يهودية، ففي مقدورنا عندئذٍ أن نعترف أن هذه الفكرة تحقق مصالحنا السياسية والعسكرية” (ص 147).

قبل نشره هذا الكتاب، كتب سايدبوتهام مقالة بعنوان “للدفاع عن مصر” ردّاً على مقالة نشرتها صحيفة Le Temps في باريس بشأن الطريقة التي تستطيع من خلالها قوات الحلفاء المحتشدة في مصر أن تحقّق النصر في الحرب قبل الهجوم العثماني الثاني على قناة السويس صيف 1916. كان البريطانيون قبل خريف 1917 عاجزين عن اختراق خطوط الدفاع التركية بين غزّة وبئر السبع عندما طرح سايدبوتهام فكرة استولت على عقول السياسيين البريطانيين وجنرالاتهم: “لا يمكنك أن تحظى بشريان المواصلات الرئيس مع الهند والشرق في حالة حرب. يجب أن يكون لديكم حصنٌ منيع، الأمر الذي يحتِّم عليكم الاستيلاء على غزّة على الطريق الساحلي، وصولاً إلى جبال يهودا التي تتحكّم في هذا الطريق. هذا المنطق نفسه والجغرافيا ذاتها، اللذان كانا يشملان ممالك إسرائيل ويهودا في كل حرب بين ممالك النيل وممالك ما بين النهرين، باتا يعملان حالياً لصالح الدفاع عن مصر ضد الأتراك”. ويستطرد سايدبوتهام في مقالة أخرى بعنوان “الجغرافية العسكرية” في الكتاب المذكور (ص 23) بقوله إن فلسطين الجديدة (الدولة اليهودية) “إن تحالفت مع القوة التي تتحكم في البحار… ستصبح أمة مكتفية بذاتها، بل أشدّ قوة من فلسطين القديمة، وأكثر ازدهاراً وليس مجرّد حصن مثالي للدفاع عن مصر فحسب”، في إشارة واضحة إلى بريطانيا التي كانت القوة البحرية الأكبر في العالم. يضاف إلى ذلك أنه طالب الحركة الصهيونية بالعمل على استمالة الولايات المتحدة، بصفتها قوة اقتصادية وعسكرية صاعدة حينئذٍ لدعم الدولة اليهودية في فلسطين.

قبل عام من نشر كتاب سايدبوتهام، نشر بن غوريون بالاشتراك مع إسحاق بن تسيفي (مؤرّخ وزعيم عمّالي ورئيس دولة الاحتلال من 1952 إلى 1963) كتاباً بعنوان “أرض إسرائيل”، بهدف كسب تأييد اليهود الأميركيين المشروع الصهيوني. وبعد عام، نشرت لجنة فلسطين البريطانية مقالاً قدّم فيها بن غوريون وتسيفي وجهة نظرهما بشأن الشروط الجغرافية الضرورية للدولة اليهودية، ورسما حدودها على الشكل التالي: لبنان شمالاً، والصحراء السورية شرقاً، وشبه جزيرة سيناء جنوباً، والأبيض المتوسط غرباً.

ثمة من يريد في العالم العربي أن يقتنع ويُقنع بأن “إسرائيل الكبرى” مجرّد وهم لا يمكن أن يتحقق بسبب المواثيق الدولية!

في كتابه “حدود أمة” (لندن، باتشوورث، 1955، ص 85) عدَّ يوري رعنان (أكاديمي صهيوني أميركي من أصل نمساوي) كتابَ بن غوريون وتسيفي من “الأعمال الرائدة في جغرافية فلسطين الحديثة وتاريخها”، لكنه قدّم تعديلاتٍ تتواءم مع الطروحات الصهيونية بشأن الحدود التي نُشرت بين عامي 1917 و1921. حاول رعنان، في طروحاته الجديدة، التمييز بين مطالب الجناح اليميني المتطرّف بخصوص الشعار التوراتي “من الفرات إلى النيل” ومطالب اليسار العلماني باعتماد الحدود الممتدّة من تل دان (تل القاضي) في الجليل الأعلى شمالاً إلى بئر السبع جنوباً، بيد أن اليسار الصهيوني العلماني، وفي فترة لاحقة، أضاف إلى ذلك ما وصفها بالمناطق التي تكفل لـ”إسرائيل” اقتصاداً صلباً وقدرة دفاعية كبيرة، أي إن الفكر العلماني الصهيوني تجاوز أيضاً الحدود التوراتية ليرسم حدوداً تفرضها متطلبات ديمومة الاحتلال، وهنا نتذكّر كيف كان قادة الاحتلال يركزون منذ 1948 على أهمية الموارد المائية والطاقة والحدود الآمنة. وفي هذا السياق، يشير رعنان في كتابه إلى اهتمام الحركة الصهيونية بالحصول على مياه الليطاني واليرموك وروافده، وثلوج جبل الشيخ من أجل توفير الموارد اللازمة للزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية. ويعاود حاييم وايزمن في مذكّراته “المحاولة والخطأ” (نيويورك، هاربر، 1949″ القول بضرورة أن تشمل الحدود الشرقية لفلسطين شرق الأردن وصولاً إلى سكّة الحجاز.

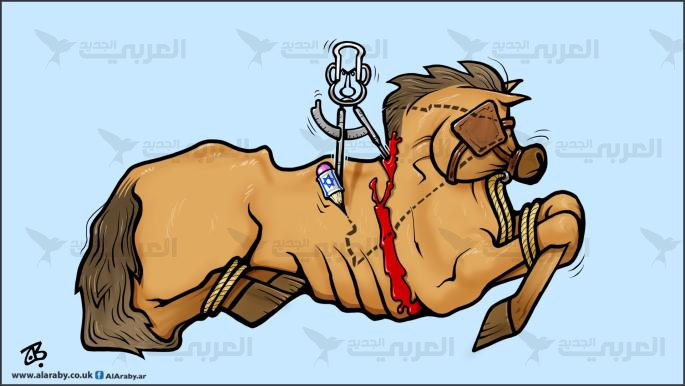

بعد نكسة حزيران (1967)، التقى لفيف من المفكرين والأدباء الصهاينة من مختلف الاتجاهات السياسية، ومنها اليسارية العلمانية، في أحد المقاهي في تل أبيب، وكتبوا بياناً تحت عنوان “من أجل إسرائيل الكبرى”، طالب المجتمعون فيه عدم التفريط في الأراضي الجديدة التي احتلتها إسرائيل، والتعامل معها أنها “أساس مجد قومي لا يمكن التخلّي عنه مطلقاً”. وشدّد البيان على أنه لا يحقّ لأي حكومة منتخبة ديمقراطيّاً التفاوض على الأراضي الجديدة وعلى وحدة “إسرائيل حاضراً ومستقبلاً”. ولقي هذا البيان ترحيباً واسعاً، وكان السبب في تأسيس ما عُرفت لاحقاً “حركة إسرائيل الكبرى” التي اندمجت في حزب الليكود.

في العام 2013، وضع الصحافي الأميركي ماكس بلومنتال كتابه “الحياة والكراهية في إسرائيل الكبرى” (Nation Books, 2013). بفضل جواز سفره وكونه يهوديّاً، التقى قيادات عديدة لأحزاب في كيان الاحتلال ونواباً في الكنيست، واكتشف، في حواراته حتى مع الشباب، كيف صنع التاريخ العقلية السياسية لهذا الكيان، والذي بات بموجبه “الهولوكوست تبريراً للاحتلال”. ويلفت الكاتب الأميركي أن نتنياهو نفسه كان، قبل انتخابه رئيساً للوزراء عام 2009، يرى، في فوزه في الانتخابات، تفويضاً له لكي يكون ضامناً لتحقيق “إسرائيل الكبرى”. ويضيف أن نتنياهو كان مقتنعاً بنجاح هذا الحلم بوساطة التخطيط المدروس والجريء والعمليات العسكرية والعلاقات العامة التي تؤسّس للسردية الصهيونية التوراتية.

فكرة “إسرائيل الكبرى” كانت الغاية والهدف للحركة الصهيونية، حتى قبل سنوات من قيام دولة الاحتلال عام 1948

تؤكّد هذه المصادر التي تتناول فكرة “إسرائيل الكبرى” من 1918 إلى 2013 أن هذا التوجّه بقي ثابتاً حتى بعد اتفاقيات السلام بدءاً بـ”كامب ديفيد” وانتهاءً بالاتفاقات الإبراهيمية. لو عُدنا إلى المقطع المُقتبَش من كتاب سايدبوتهام في إشارته إلى الهند، واستبدلنا كلمة الإمبراطورية البريطانية بالولايات المتحدة، لوجدنا الكاتب يتحدّث عن الممرّ الهندي (مع تعديلات تفرضها المستجدات التاريخية) بشطره الشرقي الذي يبدأ من ميناء موندرا الهندي على الساحل الغربي مروراً بميناء الفجيرة ومن ثم خط السكّة الحديد عبر السعودية والأردن، لنقل البضائع عبر حاوياتٍ موحّدة إلى ميناء حيفا ومنه إلى موانئ أوروبية.

في آذار/ آذار 2023، ألقى وزير المالية في حكومة الاحتلال، سموتريتش، في باريس خطابًا من على منصةٍ تعرض واجهتها خريطة إسرائيل الكبرى بما فيها الضفة الشرقية ’شرق الأردن‘، الأمر الذي أثار يومذاك حفيظة الأردن، فسارع المتحدّث باسم سموتريتش إلى تحميل المسؤولية على عاتق منظّمي الحدث الذي كان مخصصًا لتكريم شخصية صهيونية ترتبط بعصابة الإرغون، وأكدت وزارة خارجية الاحتلال أن “دولة إسرائيل” ملتزمة باحترام سيادة الأردن وبنود معاهدة وادي عربة. على سبيل التذكير فحسب، الإرغون- وتلفظ في العبرية “إرغون تسفائي لئومي” (المنظمة العسكرية القومية) ظهرت في فلسطين التي كانت لا تزال خاضعة للانتداب البريطاني، وكان شعارها يتكوّن من خريطة فلسطين والأردن وعليها صورة بندقية كُتب حولها “راك كاخ” أي (هكذا فحسب). في العام 1943، تولّى مناحيم بيغن الذي وقع مع أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد، قيادة هذه العصابة التي شاركت عصابة شتيرن في ارتكاب مجزرة دير ياسين في 9 إبريل/ نيسان 1948.

مراجعة بسيطة لسياسات كيان الاحتلال ماضياً وحاضراً كفيلةٌ بأن تؤكّد ما هو مؤكّد وواضح في العقلية الصهيونية، بينما لا يزال العالم العربي يعاني رؤية مشوّشة جعلته عاجزاً عن إدراك الحقيقة. والأخطر من ذلك كله، باتت فكرة “إسرائيل الكبرى” التي تتقاطع مع مصالح جيو- استراتيجية لمصلحة الغرب الرأسمالي، تتلاقى مع مؤشّرات واضحة لتفتيت الدول العربية، لتصبح فيه الطائفة بديلاً للوطن، ويغدو الاحتلال صديقاً ضد عدو مشترك، وتتحوّل المقاومة إلى عبء يجب التخلص منه.