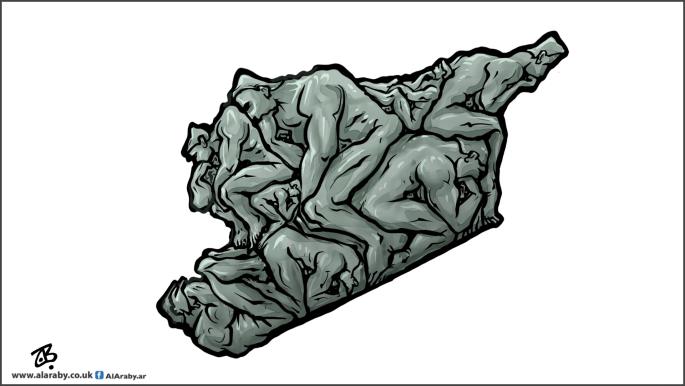

ليست المأساة السورية الممتدّة نتيجة خراب العمران وقتل الملايين وتغييبهم وتشريدهم وحسب، بل في خراب الفكرة ذاتها: سورية وطناً جامعاً، حين يتعامل معها الجميع غنيمةً تقبل القسمة لا مشروعاً للبناء. ولعلّ الدَور السوري تمثّل دائماً في أن تصنع السلطة معارضة على شاكلتها، فترث الأخيرة الثقافة السلطوية ذاتها، غير قادرة على التحرّر من القوالب القديمة للاستبداد. ولأنّ الاستبداد قد يحتاج معارضة أكثر ممّا تحتاجها الديمقراطية، ولأن النظام المستبدّ لا يريد نقيضاً، بل مرآةً مشوّهةً تؤكّد وجودَه، لم يكتفِ نظام الأسد منذ السبعينيّات بقمع خصومه، بل حشرهم في معارضة معلّبة (الجبهة الوطنية التقدمية)، فاحتكر البدائل السياسية، ولم يجد السوريون سوى شبيهَين: الاستبداد ونسخةً باهتة منه. أمّا خيار “الطليعة المقاتلة” المبكّر، فكان فرصةً لأعمق شرخ في جسد الوطن وروحه في مسيرة طويلة من احتكار السلطة والدولة والمجتمع. وفي العام 2011، بدا التاريخ يمنح السوريين فرصتهم لكسر تلك الحلقة المفرغة، لكن المعارضة لم تصمُد أمام إغراءات السلطة ومنطق الغنيمة، وفقدت مصداقيّتها حين أصبح “سلاح الحماية” أداةً للسيطرة، والموت أيديولوجيا، والحرب غايةً في ذاتها لدى أمراء الحرب، فاختزلت السياسة في ثنائية صديق/ عدو ليصبح كل اختلاف حرباً أهلية. أعادت تلك المعارضة إنتاج أساليب النظام، تخويناً وتقسيماً وارتهاناً للخارج، وفساداً وتسلّطاً. تحوّلت سلطات أمر واقع تصارعت على المناطق والنفوذ، والشرّ ليس في العنف وحده، بل في تفاهة التقليد والقوالب المكرّرة.

وحين فرّ الأسد، ترك وراءه ذهنيته في إدارة الدولة: طغيان القوة وفراغ البدائل. رفعت السلطة الجديدة راية “التوحيد” بالقوة على سارية التمييز في المواطنة، تقدّم نفسها سلطة “الأكثرية” بعدما استكملت تطييفها، فغابت من جنبات “الأكثرية” معارضة منظّمة، وغصّت الاعتراضات الفردية بضجيج الولاء الأعمى. احتكرت السلطة القرار بقبضةٍ أمنيةٍ في بحبوحة من “المرحلة الانتقالية” ذات الشرعية المثقوبة، تحتمي بتحالفاتٍ إقليمية ودولية. ورفع المعارضون الجدد من غير “الأكثرية” شعارات “اللامركزية” و”الفيدرالية”، لكن تلك الأقاليم “العلمانية” المشتهاة تقوم على أسسٍ طائفية، وتتعلّق بالوصايات الخارجية أكثر من تعلقّها بوعي وطني، وبتحوّل تلك المعارضات في غير مكان سلطات أمر واقع تستثمر قلق الناس الوجودي وتحوّله وسيلةً للهيمنة. معارضة تشبه النظام: ثقافة سياسية مشوّهة ومنطق إقصائي وارتهان للزعامة الفردية، وليست بديلاً من النظام في المستوى الوطني. “اللامركزية” أو “الفيدرالية” ليستا في أصلهما أفكاراً خطيرة في ذاتهما، بل شكلان لإدارة السلطة يمكن أن يكونا وسيلةً للعدالة وتقريب الدولة من الناس. التجارب الحديثة تُظهر أن اللامركزية في سياقات معينة ضمانة جزئية للديمقراطية، لكن إن تأسّست على التوافق الوطني والاعتراف المتبادل بين المكوّنات. لكنها حالياً، بدل أن تكون مطالبةً محقّةً لتوزيع عادل للسلطة، تحوّلت في طور الشعار أداةً لتقسيم البلاد وإدامة خطوط الحرب. المشكلة ليست في المبدأ، بل في غياب الحوار الوطني الجامع الذي يمكن له أن يحوّل هذه الفكرة فرصةً. تبنى اللامركزية الحقيقية (إدارية أو سياسية) عبر التوافق وإعادة تعريف المواطنة، فيشعر كلّ سوريٍ بأنه شريك كامل في الوطن، لكن السلطة ومعارضوها الجدد يتعاملون مع سورية مساحة نفوذ لا خريطة وطن، ويغيب الفارق الأخلاقي والسياسي الذي يصنع المعنى… وهكذا، أضحى التخلّي عن سورية همّاً مشتركاً، يدمّر النظام المعنى الوطني، ويتخلّى المعارضون عن الوطن، وتتعامل القوى الدولية والإقليمية مع سورية (وهي عادتها) ورقةَ تفاوض ونفوذ، لا قضية شعب.

العنف والقتل يولّدان المقاومة، لكن تفاهة التقليد تزرع اليأس، وحين يكون خصوم المستبدّ صورته المكرّرة تغدو السياسة غياباً مطبقاً لا فعلاً مُحرِّراً، هنا تكتمل المأساة: صراع بين نسختَين من الشيء نفسه، والضحية هي المعنى الوطني الذي يذوب بين الأصل وصورته. لم تعد مشكلة سورية في تقسيم المقسّم جغرافياً وديموغرافياً فقط، بل في غياب الفكرة، فكرة المواطنة في دولة جامعة، مركزية أم لامركزية، لا فرق. وحين تفقد الأمم وعيها بذاتها، فإنها تموت فكرةً وكينونة. سورية اليوم ليست أمام أزمة سياسية وحسب، بل أمام لحظة تخلٍّ عن ذاتها.