يتناول المقال خمسة أسئلة تتعلق بحرب الإبادة الجارية في غزّة، وبالعجز العربي في مواجهة المحتلّين وردعهم. الأول: هل يكفي المال والسلاح لردع المحتلّين والمعتدين؟… تُظهر هذه الحرب أن الردع لا يتحقّق بمجرّد امتلاك الجيوش والمال والسلاح، فالعالم العربي يملك جيوشاً ضخمة ومعسكرات تدريبٍ وموازنات دفاعية هائلة، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية التي تجعل من هذه القوة أداة ردع حقيقية.

تفيد تقارير دولية، مثل قاعدة بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن عدد الجنود العرب النظاميين يتجاوز ستة ملايين، وأن الإنفاق الدفاعي العربي عام 2024 بلغ نحو مائتي مليار دولار، أي أكثر من 80% من إجمالي إنفاق الشرق الأوسط. وفي أفريقيا، ينفق المغرب والجزائر معاً أكثر من نصف ميزانية الدفاع. ورغم ذلك، لم تتحوّل هذه الأرقام إلى قدرة ردع فعلية. ووفقاً لمؤشّر غلوبال فاير باور (GFP) لعام 2025، جاءت مصر في المرتبة 19 عالميّاً، والسعودية 24، والجزائر 25، غير أن المؤشّر يرتكز على معايير كمية (عدد الجنود والمعدات) أكثر من الكيفية (جودة التدريب والعقيدة القتالية). لذلك لا يعكس القدرات النوعية، ولا مستوى الاستعداد القتالي الفعلي.

ما الذي يُقلل من فاعلية الجيوش إذن؟ ليست هناك إجابة واحدة، بل مجموعة عوامل متشابكة. أهمها طبيعة نظام الحكم، فباستثناء الصين وروسيا ودولة الاحتلال، تذهب المراتب الأولى في ترتيب GFP غالباً إلى دول ديمقراطية، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا. ومعظم الدول التي انتقلت إلى الديمقراطية منذ السبعينيات (مثل إسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين) شهدت تحسنّاً ملحوظاً في كفاءة جيوشها بعد الانتقال.

لا تخشى الدول الديمقراطية الانقلابات لوجود آليات المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة. وبالتالي، تُنظّم الجيوش على أسسٍ مهنية، وتصبح أكثر جاهزية للقتال والردع. كما يتحمّل السياسيون المدنيون المسؤولية عن قرارات الحرب والسلم، ويخضعون للمساءلة البرلمانية والانتخابية. وتوجد آليات رقابة لاحقة أكثر فاعلية بفضل الصحافة الحرّة والمجتمع المدني، بما يسمح بتصحيح أخطاء المؤسسة العسكرية، من دون تعرّضها لخطر التفكك أو إخضاعها لرقابة مُفرِطة.

لا تخشى الدول الديمقراطية الانقلابات لوجود آليات المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة. وبالتالي، تُنظّم الجيوش على أسسٍ مهنية، وتصبح أكثر جاهزية للقتال والردع

الأنظمة السلطوية، ترى في الانقلابات والاضطرابات الداخلية مصدر التهديد الرئيسي، ولهذا تعيد هيكلة جيوشها لضمان الولاء لا لمواجهة الأعداء. ويتم ذلك بترقية الموالين ولو كانوا غير أكفاء، وإهمال التدريب القتالي، ونشر انعدام الثقة بين الضباط، وتكريس مركزية القيادة، فضلًا عن استخدام الجيوش لقمع الاحتجاجات الشعبية، ما يضعف عقيدتها القتالية ودورها الدفاعي. وتؤدّي هذه السياسات إلى ثلاث نتائج: أداء عسكري ضعيف، وعجز عن توظيف القوة أداة ردع خارجي، والارتهان للحماية الأجنبية. ومع هذا، ليست كل الأنظمة السلطوية سواء؛ فبينما نجحت الصين وروسيا في بناء جيوش فعّالة، فشل معظم الأنظمة العربية بذلك.

ما علاقة هذا بحرب الإبادة في غزّة؟… لا ترى أغلب الأنظمة العربية في الاحتلال أو العدوان الخارجي تهديدها الأكبر، بل تعتبر الخطر الحقيقي شعوبها وجيوشها. لذا تُسيس جيوشها وتُعيد صياغة عقيدتها لحماية النظام لا الوطن، وتسيطر على الجيوش عبر آليات ما تُعرف بمقاومة الانقلابات، مثل تشكيل قوات موازية، وإغراق القادة بالامتيازات، والتحكّم في التعيينات والترقيات، وتفكيك الروابط المهنية بالانقسامات القَبلية والطائفية، وإخضاع الجيوش لرقابة استخباراتية تابعة مباشرة للحكام. وقد شهدنا مآلات مثل هذا النوع من الجيوش في العراق (2003) وليبيا وسورية واليمن (2011).

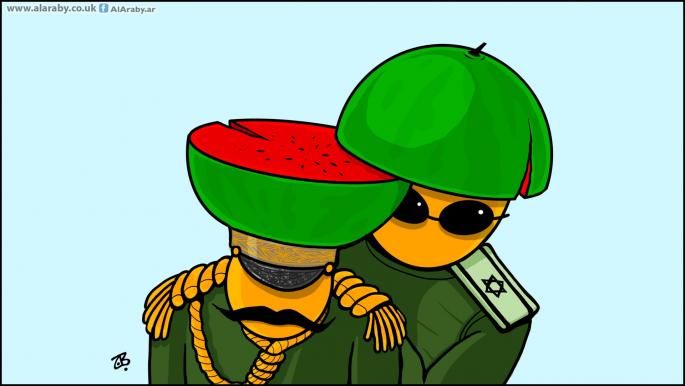

أنظمة تملك جيوشاً جرّارة وموارد هائلة، لكنها عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي في ردع المعتدي أو حماية الشعب الفلسطيني الأعزل

ومنذ ثورات 2011، تعمّقت عملية التسييس، بل واستخدمت عملية أخرى هي العسكرة في شكل تضخم موازنات الدفاع على حساب التعليم والصحة، وتعيين الضباط في مواقع مدنية، وتغلغل المنظور الأمني في القرار السياسي، وامتداد أدوار العسكريين إلى الاقتصاد، وإخضاع المدنيين المرشّحين للتوظيف في القضاء والسلك الدبلوماسي لتدريبات عسكرية في الأكاديميات العسكرية، وغير ذلك. كما أدى التقاء التسييس والعسكرة مع الدعم الدولي للسلطويات ليس فقط إلى إجهاض أي تحوّل ديمقراطي، بل إلى تقويض السيادة الوطنية نفسها، وتقييد قدرة الدولة على التحكّم في مواردها الاستراتيجية، وتحويل الجيوش إلى فواعل سياسية واقتصادية مباشرة أكثر من كونها أدوات حماية ضد التهديدات الخارجية.

ولأن هذه الجيوش باتت لا تُرهب إلا شعوبها، فقد كان من الطبيعي أن لا تُعيرها دولة الاحتلال، ولا القوى الداعمة لها، أي اهتمام. وحتى حين تدخل في حروب خارجية، فإن احتمالات النصر تظل محدودة، ليس بسبب عجز في الإمكانات أو الأعداد، وإنما بسبب خيارات صانعي القرار السياسي بالدرجة الأولى، والتجارب السابقة في الحروب مع دولة الاحتلال شاهدة على ذلك.

والنتيجة واضحة في غزّة: أنظمة تملك جيوشاً جرّارة وموارد هائلة، لكنها عاجزة عن القيام بدورها الطبيعي في ردع المعتدي أو حماية الشعب الفلسطيني الأعزل. يكمن السبب في خيارات سياسية تُقدّم بقاء النظام على أيّ أمنٍ قومي أو كرامة وطنية. لا يتحقّق الردع بالمال والسلاح وحدهما، فالإنفاق على صفقات التسلح لا يتحوّل تلقائيّاً إلى قوة ردع، ما دامت العقيدة العسكرية مشوّهة وتدار بعقلية الولاء لا الكفاءة. تُقاس القوة الحقيقية بجاهزية الجيوش نفسيّاً وعقائديّاً، وباستقلال القرار السياسي عن الضغوط الخارجية، وبقدرة الشعوب على المشاركة في تحديد أولويات الأمن القومي، وهو ما يستلزم عقداً اجتماعيّاً ديمقراطيّاً جديداً بين المدنيين والعسكريين.

تمثل حرب الإبادة الجارية في غزّة، إلى جانب التهديدات الصهيونية المباشرة بإقامة ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”، دافعاً وجوديّاً حاضراً

كيف تعالج الديمقراطية هذا الخلل؟ من تنحصر بوصلتهم في البقاء في السلطة لن ينشدوا الديمقراطية، أمّا من يحتاجها حقّاً فهم الأفراد والمجتمع والدولة بكل مؤسّساتها، بما فيها الجيوش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، فالنظام الديمقراطي الحقيقي هو القادر على إنقاذ الجيوش، ورفع جاهزيّتها وفعاليّتها، وتعزيز قدرتها على الردع وحماية الأمن القومي العربي. ويتجلى ذلك عبر سلسلة من التحوّلات الجوهرية. بالديمقراطية تصبح السلطة وظيفة عامة يتولاها السياسيون عبر انتخابات حرّة ونزيهة، وتخضع برامجهم للنقاش العام والمساءلة المؤسسية. ويشمل ذلك مساءلة أداء السياسيين في كل مؤسّسات الدولة، بما فيها الجيش والأمن والاستخبارات، الأمر الذي يدفع السياسيين المنتخبين إلى الالتزام بتطوير نظم حديثة للتمويل والتعيين والتدريب والتسليح والترقيات، بما يعزّز كفاءة هذه المؤسّسات ويمنع تدهورها. وفي هذا الإطار، يصبح بقاء الحكّام مستنداً إلى الشرعية الشعبية، لا إلى أدوات القمع، وبالتالي، تستعيد الجيوش والأجهزة الأمنية أدوارها الدستورية والقانونية، تماما كما تستعيد بقية المؤسّسات، كالقضاء والبرلمان والجهاز البيروقراطي، وظائفها بعيداً عن التوظيف لمصالح ضيقة.

وبالديمقراطية، تتعزّز الاستقلالية المهنية للمؤسّسة العسكرية، فمع تبعيتها إداريّاً وسياسيّاً للسلطة التنفيذية، تظل محتفظة باستقلالها المهني في مهامّها القتالية، بعيداً عن التدخلات السياسية غير المتخصّصة. فضلاً عن مأسسة العلاقة بين العسكريين والمدنيين وفق قواعد دستورية وقانونية واضحة، قائمة على حكم القانون ودولة المؤسّسات والتمايز الوظيفي. كما تُرسى آليات رقابة متوازنة تشمل البرلمان، والأجهزة المستقلة، والقضاء، والمجتمع المدني، مع الحفاظ على الشفافية والسرّية عند الضرورة. بهذا الالتزام المتبادل، تتعزّز فاعلية المؤسّسات والسياسات، فتصبح الجيوش أكثر قدرةً على الدفاع عن الأوطان، وتتمكّن المؤسّسات المدنية من الارتكاز عليها في صياغة السياسات الخارجية وردع التهديدات.

بالديمقراطية، تعزّز الاستقلالية المهنية للمؤسّسة العسكرية، فمع تبعيتها إداريّاً وسياسيّاً للسلطة التنفيذية، تظل محتفظة باستقلالها المهني في مهامّها القتالية

هل هذا المسار نحو عقد اجتماعي ديمقراطي وعلاقات مدنية– عسكرية صحّية ممكن عربياً؟ نعم، ممكن التحقيق، وقد نجح في دول شبيهة بالعالم العربي. وما يلزم هو نخب واعية من المدنيين والعسكريين، ومساحات للنقاش العام، وتشكيل رأي شعبي ضاغط يُترجم إلى برامج انتخابية وتشريعات مؤسّسية. ويُعد البحث عن شركاء من داخل المؤسّسات العسكرية وفتح قنوات حوار معهم عنصراً حاسماً، كما كانت الحال مع مانويل ميلادو في إسبانيا وألفريد ديالو في السنغال. كذلك ساهم رؤساء سابقون ذوو خلفيات عسكرية في تعزيز الديمقراطية بعد انتخابهم ديمقراطيّاً، مثل شن دو- وان بكوريا الجنوبية وفيدل راموس بالفيليبين. وهو مسارٌ ممتدٌّ زمناً، لا يمكن إنجازه دفعة واحدة، ويتطلب حوافز تدفع العسكريين إلى أن يختاروا طواعية الخضوع للدستور، حيث يجدون مصلحتهم ومصلحة مؤسساتهم في الدفاع عن النظام الديمقراطي. فضلاً عن أهمية ترسيخ قيم المشاركة والمساواة، وتقوية المؤسّسات المنتخبة، وتحديث التعليم المدني والعسكري، إلى جانب تعزيز الشفافية والإعلام الحر، بما يتيح نقاشًا عامًا حول قضايا الدفاع والأمن دون الإضرار بالأمن القومي.

وأخيرا، لا تستلزم إقامة هذا العقد الاجتماعي بين المدنيين والعسكريين انتظار تحوّل ثقافي مسبق، فمعظم التجارب التاريخية انطلقت من مخاوف الحرب الأهلية أو التهديدات الخارجية، بينما تبلورت الثقافة الديمقراطية لاحقاً بما هي نتيجة. واليوم تمثل حرب الإبادة الجارية في غزّة، إلى جانب التهديدات الصهيونية المباشرة بإقامة ما تُسمى “إسرائيل الكبرى”، دافعاً وجوديّاً حاضراً. فإذا لم تنهض الشعوب ونخبها الواعية في هذه اللحظة التاريخية، فمتى ستنهض إذن؟